|

제가 아메리칸 뷰티란 영화를 접한 것은 씨네 21에서 처음이었습니다. 제 기억엔 그 당시 영화 잡지에 그다지 자세하게 소개되지 않은 채, 아네트 베닝과 캐빈 스페이시 등의 최신작 정도로 가볍게 코멘트되었던 것으로 남아 있습니다. 그런데 이 영화가 유난히 기억에 남아 있던 건 씨네의 미국 영화 흥행 순위에서 줄곧 앞자리를 지키더군요. 그래서 그때 이 영화가 도대체 무슨 영화야? 궁금해했었죠.

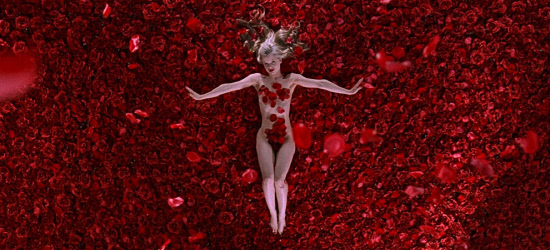

아메리칸 뷰티가 뭐지? 궁금해졌습니다. 찾아보니 아메리칸 뷰티란 가장 고급스러운 장미의 이름이며 또한 금발에 파란 눈, 전형적인 미국 미인을 일컫기도 하고 마지막으로 일상에서 느끼는 소박한 아름다움을 지칭하는 것이라고도 합니다.

이 영화를 선택하게 된 것은 쿨한 가족이 등장하기 때문입니다. 게다가 여자가 봐도 숨 막히게 깎아 놓은 듯한 미모의 아네트 베닝이 주연이라니 빼놓을 수가 없었죠. 그런데 영화를 보면서 저는 묘한 기분에 빠졌습니다. 영화 감상 평에 올라온 분들이 도대체 무슨 영화냐, 이해할 수가 없다는 의견들을 많이 올려놓으셨더군요. 저는 당연하다고 생각합니다.

우리 나라의 영화 관객 연령대인 20대 초반이나 후반이 그 영화를 보면 아무래도 피상적으로밖에 볼 수 없겠다는 게 제 생각입니다. 이 영화는 적어도 30대 중반은 훌쩍 넘어야 감독이 말하고자 했던 의미나 일상생활의 작은 해프닝들 속에서 캐치되는 미묘한 부부 관계에 고개 끄덕일 수 있겠더군요.

영화 속으로 들어가 볼까요? 그리 유능해 보이지 않고 잡지사라는 직장(제가 대학 졸업 후 줄곧 잡지사에 다녀봤기 때문에 이런 직종이 얼마나 사람의 진을 빼는지 조금 안다고 할 만하죠)에 찌들 대로 찌든 레스터, 대학시절 클래스 메이트와 결혼했지만 뭔가 남편의 능력은 그리 믿음직스럽지 않고 자신의 영향력 하에 모든 집안일을 컨트롤해야 직성이 풀리는 캐롤린.

|

|

아이를 낳고 어느 정도 자란 후에 다시 공부를 해서 부동산 에이전트가 된 아내 캐롤린. 캐롤린은 결혼 후 일을 그만뒀다가 새롭게 시작한 부동산 에이전트로 자신의 능력을 한껏 발휘하고 싶지만 현실은 그다지… 부동산 회사 사장과 동네 모텔에서 바람을 피우고 나오다가 햄버거를 드라이브 스루로 사 먹기 위해 차 안에서 진한 성적 농담을 주고받으며 키스를 나누다 마주친 캐시어가 남편인 것을 발견하게 됩니다. 레스터는 회사에서 해고당한 후, 이를 아내에게 알리지 않고 햄버거 가게에서 캐시어로 일하고 있었던 겁니다.

그야말로 영화는 스탠더드 한 미국 중산층을 그리고 있더군요. 매일매일이 똑같고 앞으로 나의 일 년 뒤의 생활이 보이고, 5년 후의 모습도 그려지고 더 나아가서 10년쯤 후, 나의 모습도 대충 감이 잡힌다면 인생이 얼마나 재미없을까요?

여기서 잠깐 옆길로 새볼까요? 제가 오래전 방문했던 대학 동기가 사는 모습을 잠깐 말씀드리고 싶습니다. 제 동기는 전라북도 진안에서 무주로 넘어가는 중간쯤에 위치한 능금리라는 곳으로 귀농을 해서 농사를 짓고 있죠. 무너져내리는 흙집을 손질하여 군불 때고 가마솥에 물 데워가며 살고 있었습니다. 시골에서 자라지 않은 저는 그때 처음으로 비닐하우스에서 잡초도 좀 뽑아주었고 저녁에는 제 친구 부부와 친하게 지내는 -이들 부부보다 더 깊은 산 골짜기에서 살고 있는- 귀농한 부부가 내려와 삼겹살에 술 한잔도 했습니다. 이들 부부의 아들 이름이 나무라더군요. 성(性이) 전 씨라니까 전나무겠죠. 술잔을 기울이는 두 부부의 모습이 너무나 편안하고 행복해 보였습니다.

그러면서 그동안 제가 갖고 있었던 행복의 모습은 과연 무엇이었나 다시 한번 생각하게 했습니다. 저는 솔직하게 말하건대 적과의 동침에 나오는 그런 해변가의 전망 좋은 집을 원했고 자상하면서도 능력 있는 이 세상에는 그리 흔치 않을 그런 남편을 원했습니다.

그런 삶의 조건을 갖추지 못해 저 스스로를 안달복달하고 남편을 들볶았습니다. 건강한 개인주의자로 살고 싶다며 다른 사람에게는 굳이 관심도 갖지 않았고 폐 또한 끼치지 않았습니다. 그런데 이게 바로 저의 속물근성이었다는 걸 그들 부부를 바라보면서 알게 되었죠.

아메리칸 뷰티의 캐롤린이 남편과 오랜만에 관계를 가지려 할 때, 실크로 만든 소파에 맥주를 쏟을까 봐 분위기를 깨고는 ‘이게 얼마짜리인데…’ 소리 지르는 모습은 바로 그녀가 아니라 나 자신이었습니다. 딸의 친구를 호시탐탐 엿보는 레스터 역시 이 사회에 별반 다르지 않은 남성들의 속물근성 그대로일 것입니다.

|

이 영화의 결말은 자신의 속물근성을 깨고 진정한 아버지의 모습으로 돌아올 때 대마초 거래 관계를 아들과 동성애를 나누는 것으로 오해한 옆집 퇴역군인 아저씨에 의해, 권총으로 타살되고 맙니다.

이 영화를 보면서 이 사회에선 진정한 가족 관계란 손에 넣을 수 없는 너무 먼 곳에 있는 건 아닌가? 이런 생각을 하게 됩니다. 호모 부부는 오히려 자신만만하고 화목해 보이며, 정상적인 가정으로 보이는 레스터의 가정은 엉망진창이고…

이제 이런 모습이 바로 행복한 가정의 모습이라고, 어떤 삶이 정상적인 거라고 섣부른 예단을 하지 않으렵니다. 가진 거 하나 없이 산 꼭대기에 들어와 흙집 짓고 먹을 거 없어도 밥 한 공기에 김치 한 그릇 놓고 맛있게 먹는 이들 젊은 부부의 환한 웃음 속에서, 비로소 저는 제가 확실히 속물이었음을 알았습니다.

아메리칸 뷰티 역시 미국 속물들의 이야기임을, 그리고 이런 속물들이 각성하기를 원하는 감독의 경종임을 저는 그렇게 이해하기로 했습니다. 영화는 감독이 만들었지만 해석은 관객의 몫이라고 믿기 때문입니다.