10년 뒤 우리나라에 의사 수는 적정할까, 혹은 부족할까.

보건 당국과 의료계는 각기 다른 의사 인력 추계를 활용하고 있다. 공신력 있는 통계나 연구가 없는 탓에 서로 간 불신이 거듭되고 있다는 지적이 나온다. 28일 보건복지부와 의료계에 따르면 적정 의사 인력 수에 대한 공신력 있는 통계나 분석자료가 없다. 정부와 의료계 모두 각자 유리한 통계만 내세운다.

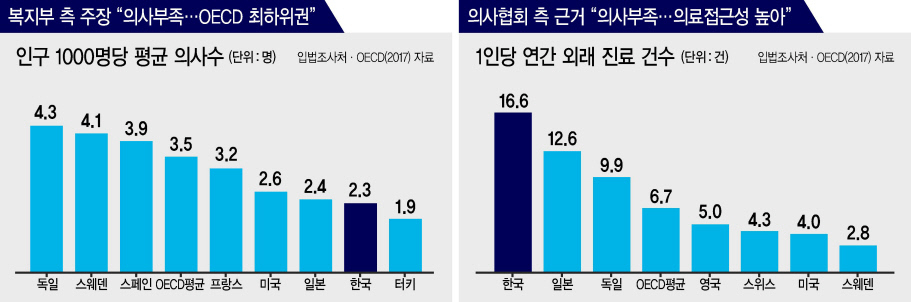

먼저 복지부는 2018년 기준 국내 인구 1000명당 활동 의사는 2.4명(한의사 포함)으로, 경제협력개발기구(OECD) 평균 3.5명에 미치지 못한다는 것을 근거로 “의사를 늘려야 한다”고 주장한다.

특히 지방에는 의사가 절대적으로 부족하다고 강조한다. 인구 1000명당 의사 수를 보면 광역시와 시·도 간 격차가 크다. 서울은 3.1명으로 가장 많고 광주·대전·대구도 2.5명 수준이다. 반면 경남·경기는 각 1.6명, 충남·울산 각 1.5명, 경북 1.4명에 그친다.

반면 의료계는 의료 접근성 측면에서 보면 의사가 부족하지 않다는 입장이다. 국민 1인당 연간 외래진료 횟수가 16.9회로, OECD 국가 중 가장 많다는 점을 근거로 제시한다. 국토 면적당 의사 수나 국민이 실제 의사를 만나는 횟수는 OECD 국가 중 제일 많다고 얘기한다. 그러면서 지역 의사 부족은 분배의 문제라고 지적한다.

이러한 시각차는 과거부터 좁혀진 적이 없다. 장기 의사 인력 수급을 추계할 때도 마찬가지였다. 지난 2017년 복지부는 국책연구원인 보건사회연구원(보사연)의 연구자료를 근거로 “2030년에 의사 인력이 7600명 모자란다”고 발표했다. 2년 전인 2015년에도 보사연은 ‘2030년에는 의사가 최대 1만명 부족하다’는 중장기 수급 전망을 내놓은 바 있다.

이때마다 의료계는 “짜맞추기식 연구를 했다”며 비판했다. 근무일 수, 의료인력 1인당 환자 수 등 틀린 가정을 바탕으로 추계를 했다고 주장했다. 오히려 2028년께 의사 수는 OECD 평균을 넘어선다고 반박했다.

논쟁이 반복되는 이유는 정부와 의료계의 의사 인력 추계가 제각각 이뤄지고 있는 탓이다. 서로의 연구를 믿지 못한 채 정치적 목적으로 의사 확충 문제를 다투는 바람에 비생산적이고 소모적인 논쟁이 지속되고 있다.

이번 의과대학 정원 확대, 공공의대 설립 추진 과정에서도 보건 당국-의료계 간 합의된 인력 수급 추계와 대책 논의 과정이 없었다.

복지부는 뒤늦게 보건의료인력지원법을 새로 제정해 오는 12월까지 보건의료인력 종합계획을 수립하겠다는 입장이다.

서로가 공감할 수 있는 객관적이고 과학적인 통계와 추계 모형을 만들고, 의사 인력 수급대책을 결정하는 의사결정 체계를 만들어야 한다는 지적이다.

서경화 이화여대 박사는 ‘의사 인력 수급 거버넌스와 추계방법 비교 연구’를 통해 “체계적인 연구나 합리적인 거버넌스 체계가 부재한 상태”라며 “의사 인력에 대한 국가계획이나 목표도 제대로 설정돼 있지 않다”고 지적했다. 이어 “전담조직을 설치해 의사 인력에 관한 통계지표·데이터베이스를 구축해야 한다”며 “아울러 이해단체 참여를 기반으로 투명한 의사결정 과정을 만들어야 한다”고 제언했다.

정경수 기자