|

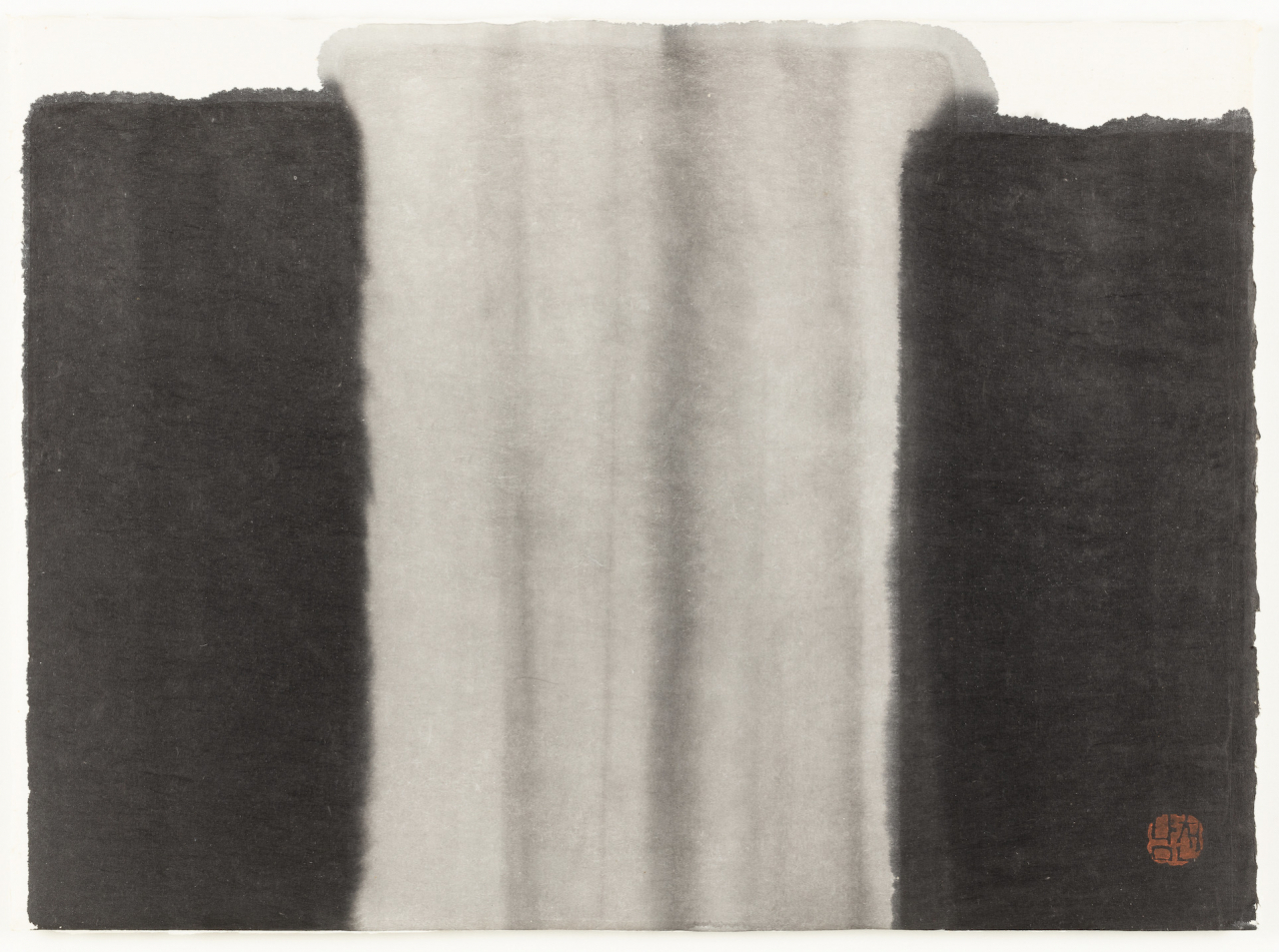

| 황창배, 무제, 1994, 개인소장. [세종문화회관 미술관 제공] |

[헤럴드경제=이정아 기자] 한국적이면서도 현대적인 두 작가의 수묵화가 서로를 마주하고 있다. 그런데 두 작품, 달라도 한참 다르다. 한 작품은 자재로이 펼쳐진 거친 필법이 돋보이는데, 건너편에 걸린 작품은 묵이 번지는 흔적이 다소곳한 묵기의 화면이다. 외연을 뻗어 파격적으로 분출되는 힘과 자기 내면으로 부단히 향하는 곧은 마음. 그래서 작품과 작품, 그 사이에 선 관람객이라면 되묻게 된다. 한국화는 과연 어디까지 나아가게 될까.

5일 서울 종로구 세종문화회관 미술관에서는 한국화의 변혁을 감상할 수 있는 ‘필묵변혁’ 전시가 열리고 있다. 전시의 주인공은 한국화의 변혁에 집중한 남천(南天) 송수남(1938~2013)과 소정(素丁) 황창배(1947~2001)의 서로 다른 성격의 작품들이다. 1980년대와 1990년대를 거치면서 작품의 한계를 뛰어넘으려는 두 화가의 회화가 각 42점씩 총 84점이 걸렸다. 두 화가가 수묵화를 바라보는 시선은 완전히 대비된다.

|

| 송수남, 붓의 놀림, 한양대박물관 소장. [세종문화회관 미술관 제공] |

한국화는 ‘필묵(筆墨)의 회화’로 불린다. 필묵은 필법(筆法)과 묵기(默氣)를 아우르는 개념이다. 필법이 외연적인 변화에 초점을 둔다면, 묵기는 먹에 내재된 정신에 집중한다. 황창배가 먹에서 벗어난 파격적인 필을 휘둘렀다면, 송수남은 먹이라는 재료 자체에 담긴 의식을 탐구했다. 20세기 후반 한국화단이 시도했던 변혁의 모습은 이처럼 다양했다.

우선 ‘한국 화단의 이단아’, ‘한국화단의 테러리스트’로 평가받는 황창배는 생전에 “전통은 새로운 것을 발견하기 위한 것이지 숭배하기 위한 것이 아니다”고 말했다. 그가 동양화에 대한 고정관념을 깨고 한지 위에 서양화의 전유물로 여겨지는 아크릴과 유화 물감을 뿌린 이유다. 더 나아가 연탄재, 흑연 가루 등 다양한 재료를 작품에 사용했다. 표현 방식도 나이프로 긁고 종이를 오려 붙이는 등 자유자재로 경계를 넘나들었다.

|

| 황창배, 무제, 1990, 개인소장. [세종문화회관 미술관 제공] |

황창배는 자신만의 독특한 필묵법인 비백(飛白·붓이 지나간 뒤에도 비어있는 공간)을 창안했다. 그의 작품은 밑그림 없이 즉흥적인 붓질로 채워진다. 수평으로 펼친 한지 위에 먹과 색을 무작위로 뿌려 얼룩을 만들었고, 얼룩이 건조되는 과정에서 대범한 필선을 그렸다.

한평생 수묵이라는 화두로 일관한 송수남은 한국적인 정신의 표현이 수묵에서 나온다고 믿었다. 그는 먹, 그 자체가 가진 정신에 집요하게 매달렸다. 그의 세계는 추상의 영역으로 경도됐다. 그가 붓질로 채운 작품에서 오히려 ‘비움의 미학’이 돋보이게 된 배경이다. 그는 1980년대 초 제자들과 함께 수묵화 운동을 이끌기도 했다.

|

| 송수남, 붓의 놀림, 개인소장. [세종문화회관 미술관 제공] |

송수남의 작품 여정에서 정점을 찍는 작품은 바로 ‘붓의 놀림’ 연작. 무엇에도 구속되지 않은 유희가 돋보인다. 그는 한지가 아닌 종이 위에 붓으로 그림을 그렸다. 덕분에 그의 산수화는 먹물이 번지며 생기는 추상적 표현과 함께 현대적 조형성을 입게 됐다. 묵을 넘어선 그의 실험에서 자신만의 화법을 찾기 위한 치열한 고민의 흔적이 엿보인다.

한편 세종문화회관 미술관은 전시 연계 행사로 오는 11일까지 ‘아티스트 토크’를 연다. 30·40대 한국화 작가들과 ‘수묵화의 현대적 진화 과정’을 살펴볼 수 있는 자리다.

‘나에게 한국화란’이라는 주제로 박현욱, 문이원, 성인제, 김형진 작가가 관람객들과 만나 작품 소개와 함께 이야기를 나눈다. 현재와 미래의 수묵화 모습을 다채롭게 알아볼 수 있는 기회다. 전시는 14일까지.