|

| 연구를 통해 밝혀낸 1777년(정조 1) 능행로(출궁) 지도화 예시. (경희궁 출궁) → 영릉(永陵, 진종과 효순왕후의 능, 파주삼릉 내)→ 희릉(禧陵)과 효릉(孝陵)의 동구(고양 서삼릉)→ 홍릉(弘陵, 영조비 정성왕후의 능, 고양 서오릉 내). [문화재청 제공] |

[헤럴드경제=이정아 기자] 문화재청 궁능유적본부는 조선시대 국왕의 능행(陵幸)의 목적과 의미, 실체 등을 규명하기 위해 진행한 연구 성과를 담은 보고서를 펴냈다고 9일 밝혔다. 능행은 조선시대 국왕이 선대 왕이나 왕비의 능에 제사를 지내거나 참배하기 위해 행차하는 일을 말한다.

고려대학교 한국사학과 강제훈 교수 연구팀은 실제 능행 사례를 분석해 새로운 의미를 규명했다. 연구에 따르면 조선왕릉 내에서 의례가 활발히 행해졌다. 살아있는 사람들이 의례를 행하는 공간이 죽은 이를 모신 공간 못지않게 크고 중요하게 조성됐기 때문이다. 조선 후기에는 기존에 별도의 사당에서 지내던 기신제를 왕릉에서 지내기 시작했다. 왕이 직접 행하는 의례 절차도 더욱 확대됐다. 왕조의 정통성을 확인한다는 측면에서 능행의 의미가 커지게 된 배경이다.

조선 초기 능행의 규모는 시위 병력과 의장, 동반해 따라가는 문무백관을 포함해 4500명 내외였다. 그런데 조선 후기에는 상비병 동원이 축소된 것으로 추정된다. 농민병 중심에서 직업병 중심으로 국역 체제가 변화했기 때문이다. 그 결과 능행의 규모는 일정하지는 않지만 대략 2900~4000명, 많으면 6400명까지 다양하게 나타났다.

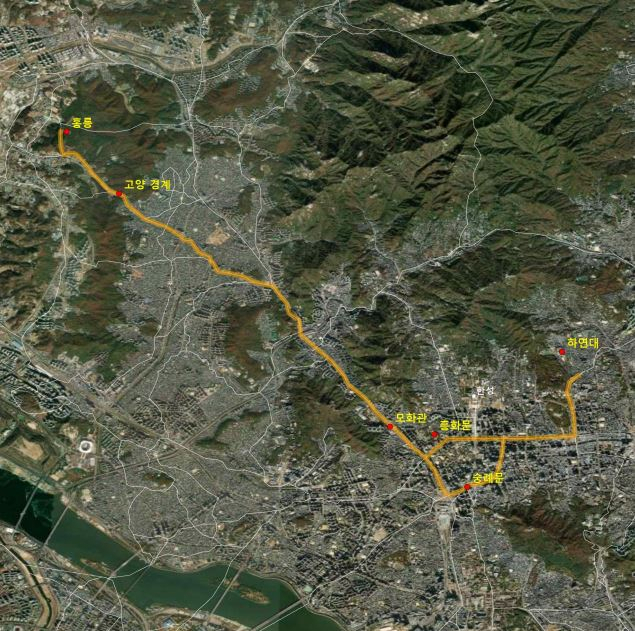

|

| 연구를 통해 밝혀낸 1777년(정조 1) 능행로(환궁) 지도화 예시. 홍릉(弘陵) → 모화관(慕華館) 앞길 → 하연대 → 숭례문(崇禮門) 앞길→ 경희궁 흥화문(興化門) → 광달문(廣達門). [문화재청 제공] |

능행 행차에 음악을 연주하기 위해 편성된 악대 구성의 시대적 변화도 처음으로 조사됐다. 조선 초기에는 임금이 타던 가마 앞에 악대가 있었으나, 조선 후기에는 임금의 군사보좌관이 근무하던 관청 소속 악대가 가마 앞뒤에 배치됐다. 행차 중에는 삼현육각(피리·대금·해금·장고 등)을 맡은 악대와 취타악기(태평소·나발·자바라·북 등)를 연주하는 악대가 음악을 연주했다.

이와 함께 능행은 조선이 건국된 1392년부터 대한제국 마지막 황제인 순종이 사망한 1926년까지 535년 동안 총 940회, 연평균 1.76회 진행됐다. 태조대부터 성종대까지(1392~1494년) 능행이 한 해 한 번 이상은 시행됐다. 반면, 연산군대부터 현종대까지(1494~1674년)는 능행 횟수가 급격히 감소했다. 백성들에게 부담이 된다는 인식이 커졌기 때문이다.

다만 숙종대를 기점으로 이후 능행은 다시 활발해졌다. 특히 동구릉이나 서오릉 같은 왕릉군은 무덤이 추가되면서 시점에 따라 왕릉 구성이 변화했다. 이같은 분석은 기존 연구에서는 시도된 적 없는 새로운 관점이다.

궁능유적본부 관계자는 “앞으로 조선왕릉길 여행 프로그램의 신규 경로를 기획하거나 조선왕릉 내 역사문화관의 전시를 개편하는 데 반영하는 등 궁능 활용 콘텐츠 개발에 활용할 예정”이라고 말했다.