러브레터를 쓰고 화살을 쏜다. 사진도 찍고 맛있게 음식도 먹는다. 화장품 회사가 왜 이렇게까지 하나 싶다. 서울 성수동에서 7일까지 운영 중인 러쉬코리아 팝업스토어 이야기다. 입구에 들어선 당신에게 묻는 질문은 ‘당신이 가진 사랑의 취향은 무엇인가요’다. 취향을 말하면 그 취향을 상징하는 비건 햄버거와 음료를 준다. 이 브랜드가 ‘비건(식물성 원재료로 만든 제품)’을 지향하기 때문이다. 놀이터 같은 이 공간은 잘파세대의 취향을 물어보며 호기심을 유발하는, 철저히 의도된 공간이다.

도보 5분 거리에는 이니스프리가 운영하는 디아일 성수점이 있다. 거대한 미디어월과 카페, 화장품이 전시된 복합문화공간이다. 이곳에서는 매달 샴푸바, 반려견 비누 만들기 같은 원데이클래스가 열린다. 두 업체 모두 제품 판매가 목적이 아니다. 뷰티업계의 큰손인 ‘잘파세대’에게 얼굴을 내밀고, 자신을 알리기 위한 것이다.

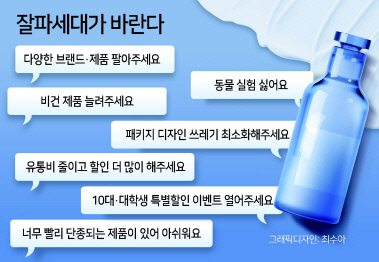

정보 과잉의 시대, 잘파세대는 비교 검색 능력이 뛰어나고 트렌드에 민감하다. 실패는 줄이고 보장된 서비스는 과감하게 선택하는 ‘디토 소비’의 주인공이기도 하다. 그러나 그만큼 이들의 눈높이를 맞추는 일은 업계의 과제가 됐다. 다만 이들의 소비력은 아직 부족하다. 하지만 주변엔 지갑을 대신 열어줄 어른들이 있다. 아이 한 명이 귀해진 시대에 자란 일명 ‘골든키즈’인 점도 무시할 수 없는 요인이다.

잘파세대들이 가장 많이 찾는 뷰티 플랫폼으로 알려진 올리브영은 지난달 10대(2004~2010년생) 회원을 대상으로 하는 전용 멤버십 프로그램 ‘올리브 Hi-TEEN 멤버스’를 만들었다. 이들이 MZ세대 이후 유통가의 중심으로 성장하고 있다는 판단에서다.

자기 관리에 관심을 쏟는 10대가 늘며 화장품 구매 연령도 낮아졌다. 여기에 다이소가 뷰티 부문을 강화하며 문턱을 더 낮췄다. 또 SNS(사회관계망서비스)에서 ‘학생 메이크업’이라는 검색어로 화장법을 알려주는 영상도 어렵지 않게 찾아볼 수 있게 됐다.

올리브영은 10대들을 위한 전용 할인일(1419 DAY)을 지정하고, 이들만을 위한 추가 혜택을 제공하는 차별화에 들어갔다. 아직 전체 비중 가운데 10대는 한 자릿수지만, 지난해 말 기준 올리브영의 15세~19세 ‘올리브 멤버스’ 비중은 연초 대비 2배 이상 급증했다.

오프라인과 온라인 경계를 허물기 위해 올리브영은 지난해 앱 내 매거진 전문관을 만들어 230여 편의 뷰티·라이프스타일 관련 화보를 올려 누적 1000만건이 넘는 조회수를 얻었다. 모바일 친화적인 잘파세대의 관심이 높아지자 무신사, 에이블리 등 패션 중심 이커머스에서도 뷰티 제품을 판매하고 나섰다.

한 화장품 업계 관계자는 “잘파세대를 겨냥한 마케팅은 젊어지고 싶은 30·40세대로 이어지는 선순환을 가져온다”며 “비가 와도 가고 싶은 곳을 위해 줄을 서고, 적극적으로 정보와 새 것을 탐색하는 떡잎부터 다른 세대인 셈”이라고 말했다.

이런 잘파세대의 특성을 고려해 취향을 만족시키는 서비스는 더 늘어날 것으로 전망된다. 아모레퍼시픽이 운영하는 에스쁘아연남의 경우 예약을 오픈하자마자 1분 만에 마감이 되는 대표적인 오프라인 체험관이다. 예약자에 한해 메이크업 크리에이터들이 세상에 하나뿐인 나만의 화장품을 만들어주는 서비스를 제공해 인기가 높다. 에스쁘아연남 관계자는 “늘 예약이 차 있다”면서 “단순한 기성품보다 필요하고 어울리는 맞춤형 조합으로 만든 화장품에 굉장히 특별함을 느낀다는 반응이 많다”고 말했다. 에스쁘아연남에 따르면 입점객 대비 구매전환율은 87%에 달한다.

온라인 친화적인 이들을 겨냥한 AI(인공지능) 기반 개인화 추천 서비스도 기본이 됐다. 네이버쇼핑은 패션타운 내 뷰티 카테고리를 피부 톤(웜톤·쿨톤), 계절, 피부타입(지성·건성·복합·중성), 밝기, 피부 관심사(잡티·아토피·모공)에 따라 고를 수 있게 페이지를 설계했다. 또 인스타그램 릴스 등 짧은 콘텐츠에 열광하는 잘파세대를 겨냥해 메이크업 방법을 보여주는 2분 내 숏클립 콘텐츠도 선보였다.

뷰티업계는 더 세분화된 마케팅 전략이 나와야 잘파세대의 욕구를 충족시킬 수 있다고 내다보고 있다. 업계 관계자는 “이제 틈새시장보다 더 세부적인 나노(nano) 단위의 취향까지도 고려해야 하는 시대”라며 “남과 다른 걸 찾으면서도 다른 사람의 시선도 신경 쓰는, 까다로운 니즈를 충족시킬 수 있는 마케팅이 필요하다”고 말했다. 김희량·전새날 기자