|

| 김도연 씨의 최근 가장 큰 걱정은 ‘무통주사’ 없이 아이를 낳을 수 있겠느냐는 것이다. 의정갈등 해소가 더 늦어지면 내년 출생율은 크게 낮아질 수밖에 없을 것이라고 김씨는 전망했다. [김도연 씨 제공] |

[헤럴드경제=이민경 기자] 당장 출산을 한달여 앞둔 김도연(가명) 씨에게 가장 큰 걱정은 당연히도 출산이다. 그러나 첫째와 둘째를 낳을 때와는 상황이 좀 바뀌었다. ‘의정갈등’으로 알려진 의료계와 정부 사이의 갈등이 상황 변화의 핵심이다. 그 가운데도 김씨 같은 출산임박 임신부에게 최대 관심사는 ‘무통주사’다. 각종 맘카페에선 ‘무통주사 없이 어떻게 낳으라는 얘기냐’는 아우성들이 즐비하다. 일부 병원에선 아예 제왕절개를 권유한다는 후문도 들린다.

김씨는 헤럴드경제와의 인터뷰에서 “첫째도 둘째도 자연분만을 했다. 당연히 셋째도 자연분만 예정이었다. 그런데 다니던 대학병원에서 최근 ‘무통주사를 맞을 수 없다’는 안내 메시지를 받았다”며 “무통주사는 보통 각 대학병원에서 일하는 전공의들이 놓는 것으로 아는데, 지난 2월부터 의사들이 하나둘 현장을 떠나면서 더이상 무통주사를 놓을 수 있는 의사가 부족해 이같은 통보를 받게 된 것”이라고 말했다.

|

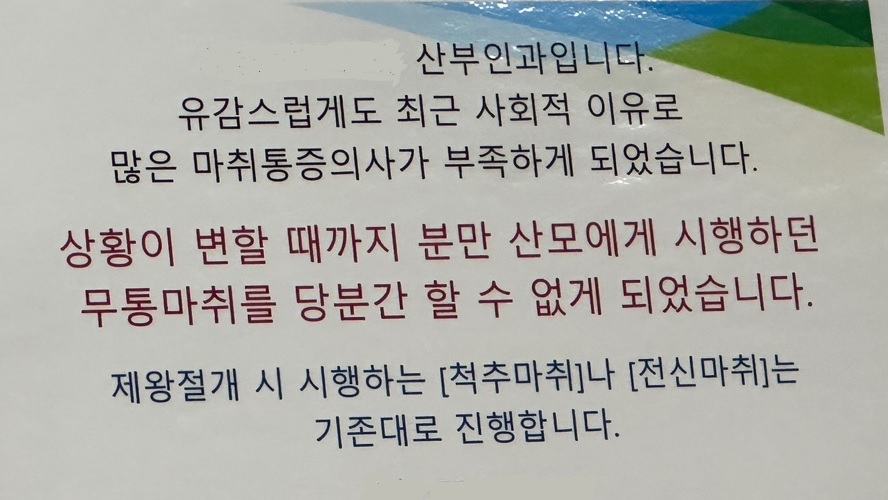

| 서울 내 한 병원에 게시된 안내 메시지. ‘사회적 이유’로 의사가 부족해 더이상 무통주사를 놓아 줄 수가 없다고 안내하고 있다. [김도연 씨 제공] |

‘무통주사’는 임신부들 사이에선 ‘무통천국’이라는 별칭으로 불릴만큼 효과적인 진통 억제제다. 출산의 고통을 ‘100’으로 본다면 그 고통을 ‘10 미만’으로 떨어뜨려주는 진통 주사로 각광을 받고 있다. 보통 출산 두세시간을 앞두고 전공의 등 의사가 산모의 척추에 놓는 것이 일반적인데, 때에 따라 주사 효력이 있을 수도, 없을 수도 있다. 첫째 때 무통주사 효과를 본 산모는 둘째를 낳을 생각을 하지만, 반대의 경우엔 ‘절대 안 갖는다’는 결심을 한다는 속설도 있다.

김씨는 “원래는 계속 다녔던 대학 병원에서 셋째도 낳을 계획이었다. 그런데 무통주사를 맞지 못한다는 통지를 받으면서 생각이 복잡해졌다. 첫째와 둘째를 낳을 때 다녔던 같은 병원에서 분만을 한다는 점은 심리적 안정감을 높인다”면서도 “무통 주사를 맞지 못하고 생으로 출산 고통을 감당하겠다고 마음을 먹기가 쉽지 않다. 밤마다 아이들을 다 재운 뒤 맘카페에 들어가 다른 산모들은 어떤지 상황을 지켜 보는 것이 일과”라고 했다.

정부와 의료계가 치받는 ‘의정갈등’ 양상은 거의 100일 째 이어지고 있다. 문제 해결의 시작인 대화 창구 마련 조차 쉽지 않다. ‘의대 정원 증원 2000명’을 고수하는 정부와, ‘원점 재검토’를 주장하는 의료계의 갈등은 당분간 ‘극적 해결’을 기대하기 어려운 상황으로 치닫고 있다.

김씨는 “전공의 이탈 사태가 처음 불거졌을 때만해도 ‘어떻게든 해결이 되겠지’라고 생각했다. 출산까지 5달이나 남았기 때문이었다. 그러나 선거가 끝나고 변곡점이 될만한 시점들이 모두 지나갔음에도 여전히 상황 변화는 없다”며 “이제 선택지는 ‘무통 주사 없는 자연분만’이냐 ‘제왕 절개냐’ 두가지로 압축이 돼 있는 상황”이라고 설명했다.

김씨는 “현재와 같은 의료 불안 상황이 지속될 경우 내년도 출산율은 전례 없는 수준으로 더 많이 떨어지게 될 것 같아 우려스럽다”면서 “예전엔 임신부들이 모여있는 커뮤니티엔 출산 이휴 육아 걱정 게시글이 많았었는데, 최근엔 병원 상황과 의료갈등 현상 등의 글이 많아졌다”고 전했다.

김씨는 또 “정부에서는 저출생수석실을 신설하고 저출생대응기획부라는 부처를 새롭게 만들겠다고 발표를 했지만 진짜 현실에 닥친 출산율 제고 정책은 의정갈등 해소”라며 “이를 해결하지 않고서는 내년에는 깜짝 놀랄만한 수준의 출산율 하락 수치가 통계로도 나오게 될 것”이라고 말했다.