|

| 서울의 한 공공병원에 설치된 경찰관석 [연합] |

[헤럴드경제=박준규 기자] 서울 주요 공공병원에서 운영하는 ‘주취자 응급의료센터’가 사실상 개점휴업 상태인 것으로 나타났다. 병원의 핵심 의료인력이 상시 부족 상태가 되면서 경찰·소방이 술에 취한 사람을 데리고 와도 의료진이 챙길 여력이 부족해지면서다. 주취자를 돌본다는 취지로 만든 센터는 비어 있고, 현장 경찰과 응급대원마저 매일 밤 주취자를 받아줄 병원을 찾아 ‘뺑뺑이’하는 처지다.

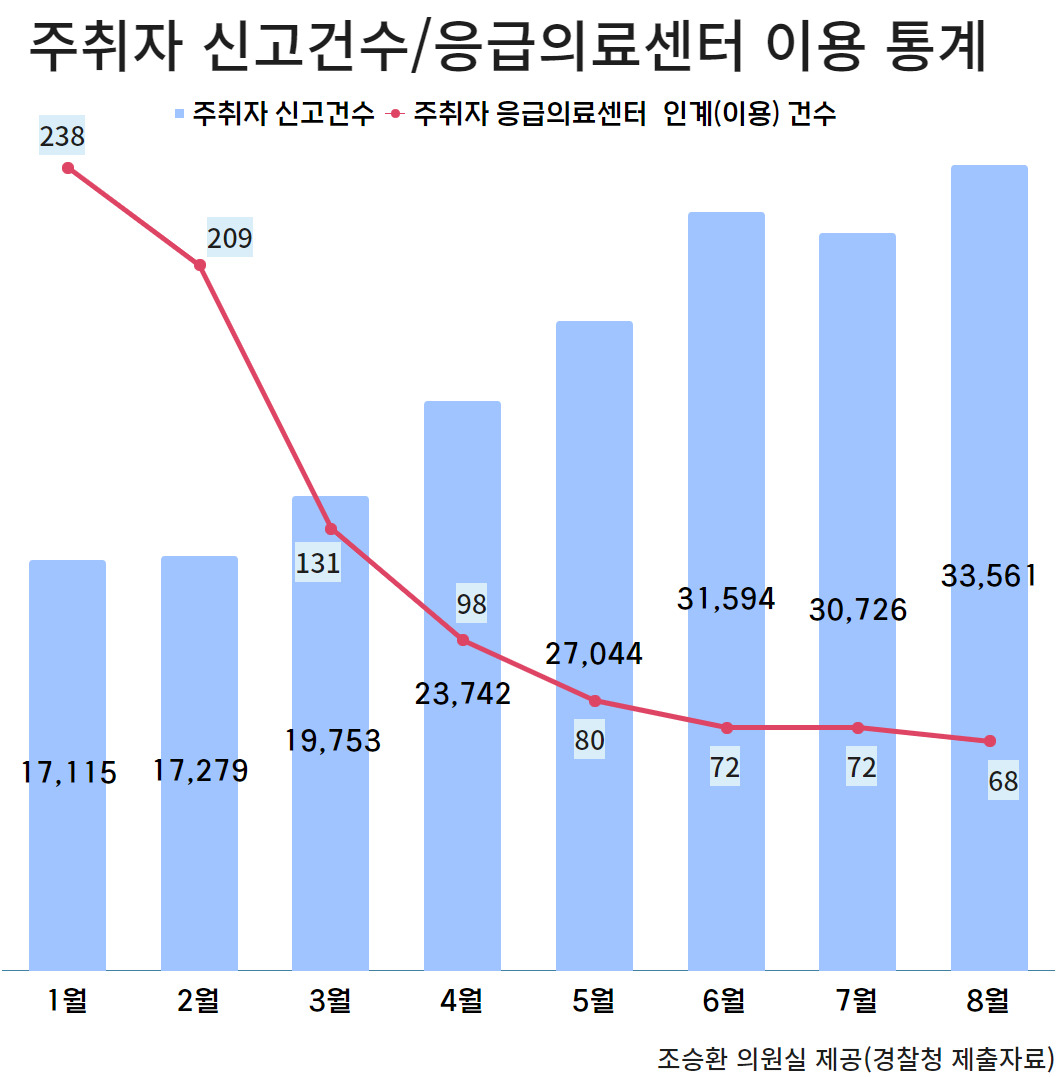

4일 국회 조승환 국민의힘 의원실(행정안전위)이 경찰청으로부터 받은 자료를 보면 올해 1월 1만7000여명 수준이던 서울 시내(서울경찰청 관할) 주취자 신고 건수는 8월에 3만3000여건으로 달마다 늘어났다. 반면 응급의료센터 이용률은 이 기간 1.39%(1월)에서 0.20%(8월)로 떨어졌다.

응급의료센터를 이용하는 하루 평균 주취자는 의료 공백 상황이 발생하기 전인 올해 1월엔 7.7명이었다. 하지만 의정 갈등 탓에 현장 의료인력이 본격적으로 줄어들기 시작한 2월 이후로 지속적으로 떨어지더니 6월에 2.4명, 8월 2.2명을 기록했다.

특히 각급 병원의 응급실 상황이 악화된 9월 들어선 이용률이 뚝 떨어졌다. 지난달 10일 사이 하루 평균 주취자는 1.2명. 하루에 한 명도 이용하지 않은 날은 열흘 중 사흘이었다.

서울의 한 경찰서 범죄예방과장은 “관내에 있는 주취자 센터에 응급의료진이 절반으로 줄어든 상황”이라며 “이들이 중증환자 중심으로 제한적으로 근무하니 주취자는 받아주기 곤란한 상황”이라고 설명했다.

2012년 서울경찰청이 처음 설치한 주취자 응급의료센터는 술 취한 이들이 응급실에서 난동을 부리는 일들이 잦아지며 공공·민간의료시설에 세운 주취자 전담 보호·치료 공간이다. 전국적으로 22곳이 있고, 서울에는 4개 병원(국립의료원·서울의료원·보라매병원·적십자병원)에 주취자 센터를 두고 있다.

|

| 의료공백 사태가 장기화 되며 전국병원의 응급실 운영 위기 상황이 이어지고 있다. 서울의 한 대형병원 응급실 앞을 한 의사가 지나고 있다. 임세준 기자 |

관할 경찰서에선 이들 병원에 경찰관을 교대로 파견해 운영한다. 현장 경찰은 주취자의 상태를 판단해 조치를 하는데 의식이 없거나 외상이 있다면 주취자 전담 센터로 보낸다. 의료진의 도움을 받기 위해서다.

하지만 올해 의료진들이 현장을 떠나는 등 응급실 사정이 나빠지자 주취자 센터가 있는 병원도 정작 주취자를 받지 못하는 처지가 된 것이다.

서울 서남권 소방서 관계자는 “마침 주취자 응급센터 인근에서 주취자 신고를 받아 처리하더라도 가까운 센터로 반드시 가는 건 아니고 (주취자를) 받아주는 병원을 찾아 가야한다”고 했다. 현장에선 의정 갈등 해소로 병원의 사정이 나아지지 않는다면, 당분간 이런 상황은 반복될 것이란 관측이 나온다. 서울 시내 한 파출소장은 “갈 수 있는 병원을 알아보던 중에 주취자가 정신을 차려서 보호자와 연락해 인계한 경우도 있었다”고 말했다.