|

| 기후솔루션과 소비자기후행동 활동가들이 8월 22일 오전 서울 중구 한국전력 서울본부 앞에서 에너지 선택권 헌법소원청구 기자회견을 열고 주택용 소비자의 재생에너지 구매 선택권 보장을 촉구하고 있다. [연합] |

[헤럴드경제=주소현 기자] “일회용 컵 대신 텀블러를 사용하고, 자가용을 모는 대신 대중교통을 이용하고, 육식 대신 채식 위주 식단을 차리듯 화석연료로 생산된 전기 대신 온실가스 배출 없는 재생에너지를 사용할 수 있어야 한다” (소비자기후행동)

기후변화에 대응하려 번거로운 행동을 자처하는 소비자들도 있다. 일상 속에서 탄소 배출을 줄이려는 행동들이다.

이같은 기후소비자들도 거스를 수 없는 탄소 배출이 바로, 전기다. 국내에서 생산되는 전기의 약 60%는 석탄과 가스 등 화석연료를 태워 만들기 때문이다. 탄소를 배출하지 않는 재생에너지로 만든 전기는 10% 이내에 불과하다.

|

| 서울 시내 한 주택 우편함에 전기요금 고지서가 놓여 있다. [연합] |

아직 양이 적은 만큼 비싸지만, 웃돈을 얹어서라도 재생에너지로 만든 전기를 사 쓰겠다는 시민들이 1만명 넘게 모였다.

소비자기후행동은 8월 22일부터 지난 29일까지 약 두 달 간 ‘우리집도 RE100’ 캠페인에 1만1139명의 서명을 받았다고 30일 밝혔다. 기업들이 탄소중립을 위해 사용하는 전력의 100%를 재생에너지로만 채우는 RE100 캠페인에 참여하듯, 가정에도 재생에너지 전기를 선택할 수 있게 제도를 마련해 달라는 게 이 캠페인의 취지다.

이들의 주장은 터무니없지 않다. 국내에서도 이미 300㎾ 이상의 고압 전력을 쓰는 사용자는 재생에너지를 구입할 수 있고, 해외에서는 재생에너지 판매가 소매 단위로도 이뤄지고 있어서다.

|

| 현대자동차 아산공장에 설치된 태양광 자가발전 시설의 모습. [연합] |

산업통상자원중소벤처기업위원회 소속 박지혜 더불어민주당 의원실이 국회입법조사처로부터 제공 받은 ‘주택용전력 소비자의 재생에너지 선택적 구매 제도 관련 입법 정보’에 따르면 독일, 영국, 일본, 미국, 호주 등 5개국에는 해외에서는 소비자가 발전원, 요금 등에 따라 전기를 골라 쓸 수 있는 제도가 마련돼 있다.

보고서는 “개별 소비자가 신재생에너지에 의해 생산된 전력에 대해 자발적 혹은 강제적 프리미엄(Premium)을 지불하도록 하는 제도가 주요 선진국에서 녹색전력시장의 활성화 수단으로 시행돼 왔다”고 설명한다.

|

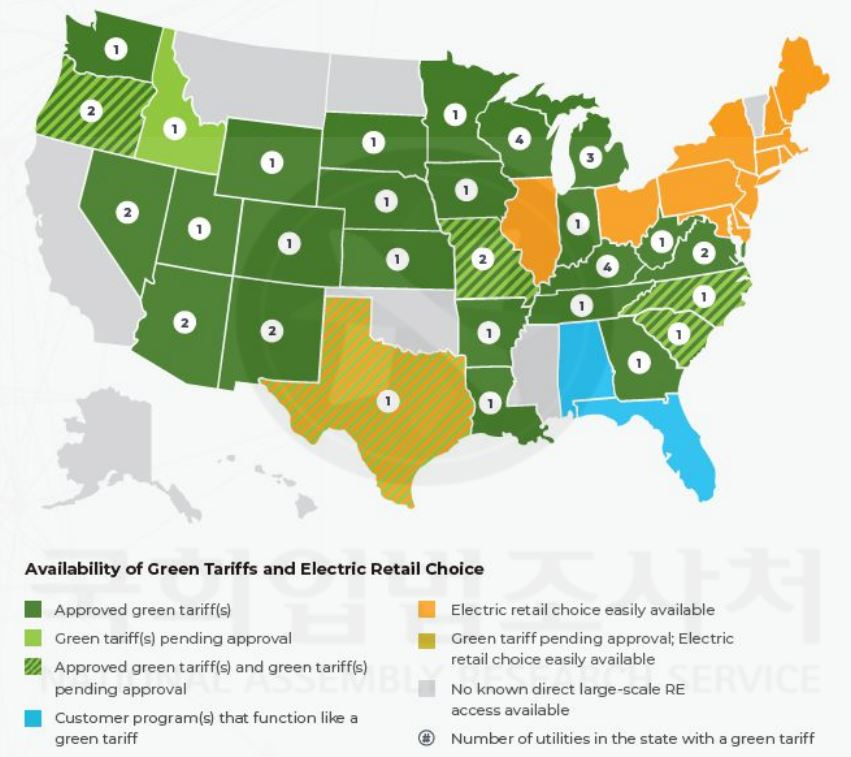

| 미국 녹색요금제 도입 현황(2023년 1월 기준) [국회입법조사처, Clean Energy Buyers Association(CEBA)] |

독일의 경우 전기·가스 소매 판매사업자인 리히트블릭(LichtBlick)이 태양광·풍력발전사업자로부터 대규모로 전기를 사들이고, 이를 재생에너지 전기요금을 선택한 주택용 전기사용자에게 판매한다. 연간 262GWh(기가와트시), 11만3000가구가 사용할 수 있는 양이다.

영국에는 2009년 2월부터 재생에너지 요금에 대한 소비자의 구매 방법, 전력공급사의 가이드라인 등 명확한 기준을 담은 ‘녹색공급가이드라인’(Green Supply Guidelines)이 갖춰져 있다. 미국도 28개주에 걸쳐 40개 기업이 운영하는 50개의 ‘녹색 요금제’(Green Tariff Program·2023년 기준)가 있다.

일본에서는 전기·가스 판매사업자 아스트막스 에너지(ASTMAX ENERGY)가 ‘플러스·그린 요금제’(Plus Green Plan)에 가입한 주택용 전기소비자에게 kWh(킬로와트시)당 0.6엔을 추가로 받고 재생에너지 생산 전력을 공급하고 있다.

|

| 서울 시내 주택가에 설치된 전력량계. [연합] |

이 재생에너지로 만든 전기를 쓴다는 개념은 사실 간단하다. 재생에너지로 생산된 전기를 각 가정으로 직접 공급하지 않아도, 재생에너지 발전에 상응하는 요금을 내기만 하면 된다. 보고서는 “주요 선진국도 주택용 전기소비자가 녹색전기요금제를 선택하고 계약을 체결하여 전기를 공급 받는다고 하더라도 물리적으로 재생에너지만을 구분해 공급받을 수 있는 것은 아니다”고 밝혔다.

나라마다 차이가 있지만 전기는 석탄, 액화천연가스(LNG), 원자력발전, 신재생에너지 등 여러 발전원으로 만들어진다. 이 전기들이 국가나 지역의 송·배전망을 타고 공급되는 과정에서 어차피 섞이게 된다. 소비자들이 어떤 전기를 쓰는지는 가려낼 수 없을 뿐더러 구분할 의미가 없는 셈이다. 중요한 건 어떤 발전원에서 전기가 얼만큼 생산됐느냐다.

즉, 전기요금을 결정하는 제도를 손보면 재생에너지 요금제를 도입할 수 있다는 이야기다. 현재 전기요금은 전기사업법 제16조에 따라 한국전력공사가 산업통상자원부에 ‘기본공급약관’ 변경인가를 신청하면 전기위원회 심의를 거쳐 결정된다.

|

| 경북 영양군 석보면 삼의리 일대 풍력발전단지 전경. [연합] |

실제 재생에너지로 생산된 전기도 아닌데도 요금을 더 내면서 쓰겠다는 이유, 결국 재생에너지 보급 확대에 도움이 되기 때문이다. 보고서를 작성한 이승만 국회입법조사처 입법조사관은 “재생에너지를 선택할 수 있는 요금제가 도입되고, 이를 선택하는 소비자가 많다면 한국전력공사가 더 많이 재생에너지를 공급해야 한다는 압박을 받을 수 있다”고 덧붙였다.

이렇게 재생에너지 요금제가 도입되고, 비중이 늘어나다 보면 장기적으로 전기요금도 떨어질 수 있다. 지속적으로 연료를 구입해야 하는 다른 발전원과 달리 재생에너지의 경우 초기 설비를 설치하는 것 외에는 추가 비용이 들지 않기 때문이다. 재생에너지의 연료인 햇빛과 바람은 무료다.

박지혜 의원은 “개인 소비자에게 에너지원에 대한 선택권을 주는 것은 기후위기 시대에 필수”라며 “기업과 마찬가지로 개인 전력소비자가 재생에너지로 만들어진 전기를 택할 수 있도록 제도 개선이 시급하다”고 강조했다.