여전히 연탄난방…시간 멈춘 듯한 풍경

이주 앞두고 일부 주민들 시위 망루 설치

“이곳은 공작물이 아니라 집이다”

|

| 지난 27일 서울 강남구 개포동 구룡마을 앞에 망루가 설치돼 있다. 김도윤 기자 |

[헤럴드경제=김도윤 기자] “구룡마을에는 이제 아이들이 없어요. 6지구에 공부방이 있었는데 이젠 어르신들 쉼터로 운영하고 있고요.”

시계가 수십 년 전에 멈춘 듯한 풍경을 간직한 서울 강남구 개포동 ‘구룡마을’에서 27일 오후 만난 이영만 구룡마을 통합자치회 회장이 말했다. 같은 시간, 양재대로 건너편 매끈한 신축 아파트에 둘러싸인 개현초등학교 앞에서는 학생들이 하교하고 있었다. 기온이 뚝 떨어진 데다가 비까지 와 수십명의 학부모들이 아이들 마중을 나와 있었다.

반면 이영민 회장이 말한 ‘구룡 바오로 공부방’은 을씨년스러웠다. 이 공부방은 구룡마을을 구성하는 8개 지구 가운데 6지구에 자리 잡고 있는데, 샬트르 성 바오로 수녀회가 20여년 운영해 온 곳이다. 이 수녀회에 속한 모니카 수녀가 마을에 거주하면서 문을 열었다. 지금은 루치아 수녀가 공부방 운영을 이어받았다. 한때는 30명 넘는 아이들이 머물 만큼 북적였다. 이곳에서 공부하고 친구들과 놀았다. 지금은 나이 든 노인들이 삼삼오오 모여 한담하는 장소가 됐다.

구룡마을 입구엔 최근 건물 5층 높이의 철제 망루가 생겼다. 대부분이 누추한 단층집인 마을에서 가장 높은 구조물이다. 빨간색, 검은색, 흰색 현수막이 내걸렸다. ‘서울시는 거주민에게 토지를 우선 매각하라!’, ‘거주시설 확인서를 발급하라’ 같은 문구가 새겨져 있었다. 망루 밑에는 파란색 텐트가 설치됐고 주민이 30여명이 손에 피켓을 들고 나무 장작을 난로 삼아 텐트 아래서 농성을 이어가고 있었다.

|

| 구룡마을 6지구에 위치한 구룡 바오로 공부방 모습. 현재는 아이들은 없고 대부분이 20년 이상을 거주해 온 원주민들만 남은 상황이다. 김도윤 기자 |

서울시는 지난 5월에 이 지역을 최고 25층, 3520가구 규모의 공동주택단지로 개발하겠다는 계획을 내놓았다. 시는 올해 연말까지 이주·철거 작업을 마치고 내년 착공에 돌입하겠다는 계획이다.

하지만 구룡마을의 마지막 12월을 앞두고 보상문제에 반발하는 주민들이 나왔다. 서울시 등에 따르면 구룡마을 거주세대 가운데 60% 이상은 이미 인근 임대주택으로 이주를 마쳤다. 남아있는 주민들도 연말까지 순차 이주 예정인데, 이주·보상대책안에 변경을 요구하는 주민들이 철제 망루를 세우고 시위에 나선 것이다.

망루가 솟은 마을 초입을 지나 더 들어가니, 골목에서 연탄을 교체하고 있는 주민과 곳곳에 쌓인 연탄 더미가 눈에 띄었다. 주민들의 살림집은 한눈에 봐도 낡고 위태로워 보였다. 지붕이 없거나 부직포로 덮어 놓은 건물들이 다닥다닥 붙어 있어 침수나 화재에 취약해 보였다. 구룡마을은 1988년 서울올림픽을 앞두고 시가 ‘도시 미관을 해친다’는 이유로 도심 판자촌 등에 살던 주민들을 강제로 옮겨 살게 하면서 형성된 동네다.

|

| 구룡마을 6지구 인근 마을 내부 모습. 지붕이 없거나 부직포로 덮어 놓은 건물들이 다닥다닥 붙어 있다. 김도윤 기자 |

40년 넘게 이곳 6지구에서 살고 있는 김순선(80) 씨도 서울올림픽 개최를 앞두고 청계천에서 구룡마을로 이주했다. 김 씨는 “여기(6지구)는 불이 한 번도 난 적이 없는데 아무래도 건물 자체가 노후돼 불도 자주 나고 비오면 침수 피해도 있고 하니까 걱정이 된다”고 말했다.

겨울에 추워지는 게 힘들지 않냐는 질문에 주민 이모(72) 씨는 “추위는 익숙하다. 지금껏 견디며 살아왔기 때문에 괜찮다”면서 “연탄 난방으로 30년을 버텼는데 추운 겨울도 연탄을 지원해 주는 분들 덕분에 버틸 수 있다”고 말했다. 이날도 한 단체에서 기부한 연탄 2000여장이 트럭에 실려 마을로 들어오는 모습이 보였다.

주민 김환국(65) 씨는 “여기서 애들을 다 키웠다. 이제는 다 서른이 넘고 장성했지만 늙어서 자식들에게 해줄 수 있는 게 마땅치 않다”며 “재개발을 한다니 제대로 된 보상을 받았으면 하는 마음”이라고 말했다.

|

| 주민 김환국(65) 씨는 2000년대 초반 화제로 당시 집이 불에 탔다고 말했다. 김환국 씨가 연탄을 갈고 있다. 김도윤 기자 |

구룡마을 주민들이 살고 있는 건물 대부분은 무허가 판잣집이다. 현행법(토지보상법)상 이런 건축물 거주자는 분양권을 못 받지만 예외적으로 무허가 건축물에 살더라도 1989년 1월 24일 이전에 실거주가 확인되면 분양권을 지급하기로 했다. 하지만 이주하지 않고 남아있는 주민 대부분은 이 조건에 해당하지 않는다. 건축물이 아닌 ‘공작물’로 분류돼 있어서다. 주민들은 “엄연하게 사람 사는 집”이라며 거주 사실 확인서 발급과, 이를 토대로 일부 부지를 주민들이 우선 매입할 수 있게 해달라고 요구하고 있으나 시나 구청에서는 난색을 표한다.

서울주택도시공사(SH)는 주민들의 살림공간이 ‘무허가 공작물’로 분류돼 있더라도 감정평가법인을 통해 감정평가를 거쳐 보상금을 책정해 지급하는 방안을 이미 여러차례 알렸다고 강조한다.

하지만 주민들은 보상금이나 분양권과 별개로, 자신이 일궈온 터전임을 인정받고 싶다는 내심을 드러냈다. 한 주민은 “수십년 살면서 주민세도 다 내고 했는데 공작물이라 무허가 건축물도 아니라고 하니까 주민들 불만이 많은 것”이라고 말했다.

SH 관계자는 “현재 상황을 엄중히 인식하고 있다. 주민 요청 시 대화를 지속하고 있으며, 앞으로도 관할 지자체 등 유관기관과 협력해 주민들과의 소통에 최대한 나설 계획”이라고 말했다.

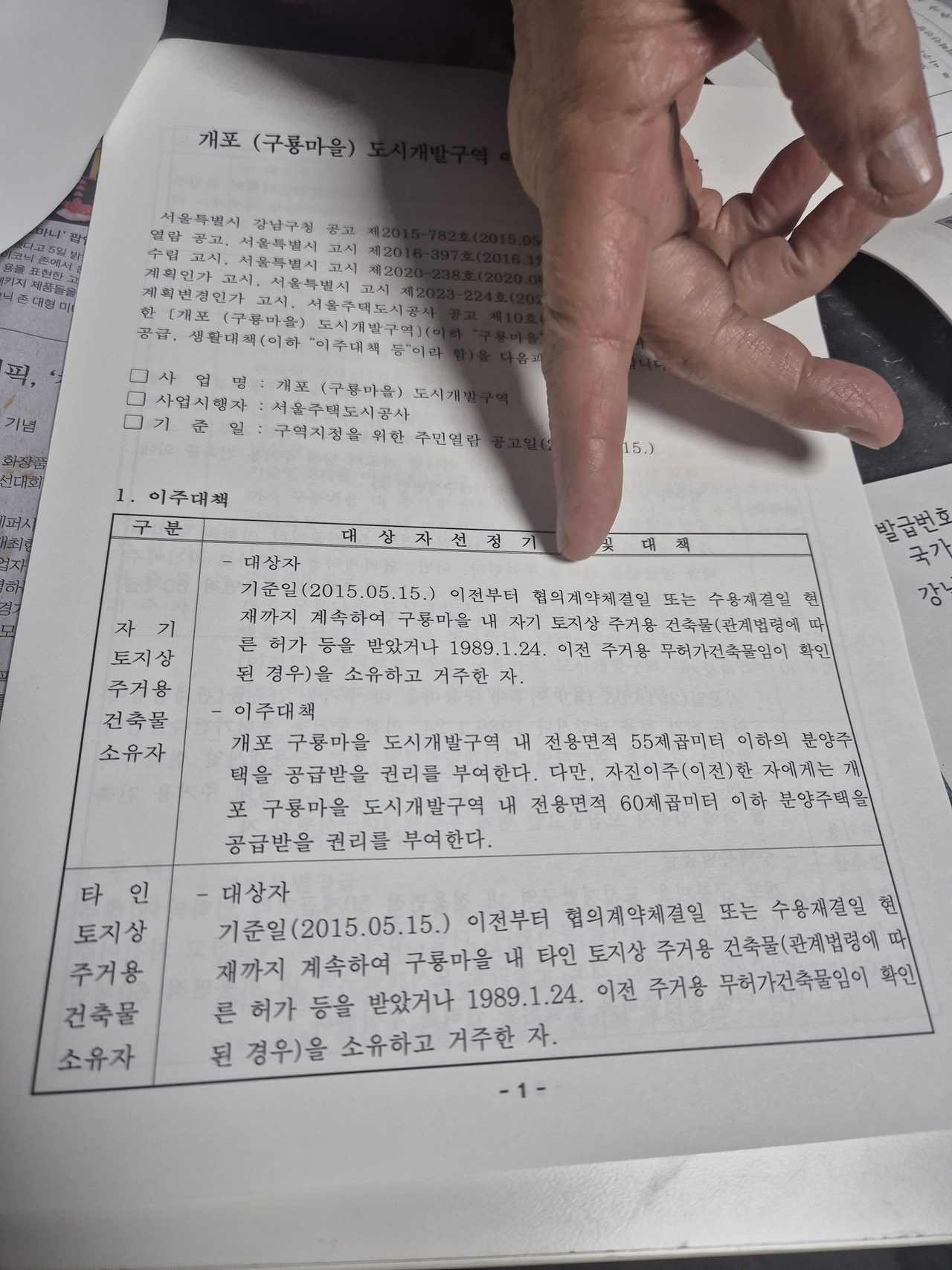

|

| 주민 김모(54) 씨가 서울주택도시공사(SH) 이주 보상 관련 공고문을 보며 설명하고 있다.김도윤 기자. |