|

| 신월성 2호기 [한국수력원자력 제공] |

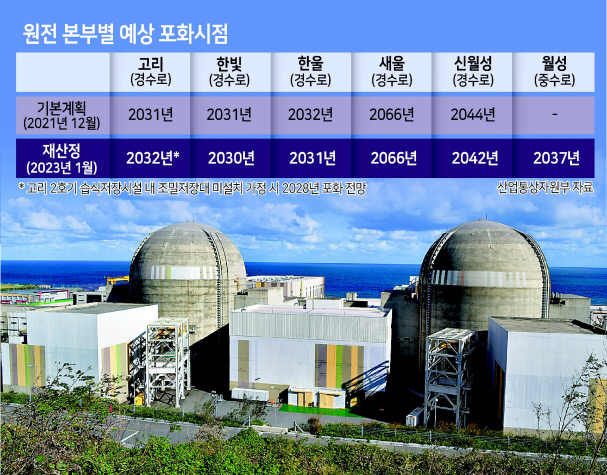

[헤럴드경제=배문숙 기자]원자력발전소 가동으로 발생하는 사용후 핵연료의 영구 처분장과 중간 저장 시설 등을 마련하기 위한 ‘고준위 방폐물 관리 특별법’ 제정안이 결국 21대 국회에서 자동폐기되면서 향후 원전 정지까지 이어질 수 있다는 우려가 커지고 있다. 오는 2030년 한빛 원전부터 국내 원자력발전소 내 임시저장 시설의 포화가 시작됐기 때문이다.

29일 산업통상자원부에 따르면 21대 국회 마지막 본회의가 열린 전날 고준위특별법안은 안건으로 상정되지 못해 자동 폐기됐다. 고준위특별법안은 국회 산업통상자원중소벤처기업위원회에 계류된 상태였다.

고준위특별법안은 원전을 가동하면서 나온 사용후 핵연료를 원전 외부에 저장하거나, 영구적으로 처분할 수 있는 시설과 중간 저장 시설 등을 건설하는 내용을 담고 있다.

그동안 여야는 원전 부지 내 저장시설의 사용후 핵연료 저장 용량을 놓고 대립해왔다. 정부와 국민의힘은 향후 원전 수명이 연장될 수 있음을 전제로 저장시설의 저장 용량을 정할 것을 주장했고, 더불어민주당은 원전의 최초 설계수명이 종료되면 저장 용량도 늘릴 수 없다는 입장이었다.

이달 말 여야 논의가 급물살을 타면서 한때 21대 국회에서 법안 통과가 가능할 것이라는 전망도 나왔다. 하지만 결국 21대 국회 마지막 본회의 안건에 오르지 못했다. 이에 따라 고준위특별법안이 자동 폐기되면서 원전 폐기물 처리 문제의 공은 22대 국회로 넘어가게 됐다.

당장 2030년 한빛 원전을 시작으로 한울, 고리 등 다수 원전에서 10년 내 핵폐기물 임시 저장소가 포화 수준에 이를 전망이다. 월성(2037년), 신월성(2042년), 새울(2066년) 등의 원전에서도 부지 내 핵폐기물을 임시 저장할 수 있는 기한이 정해져 있다.

고준위 특별법 없이는 원전 가동에 따라 발생하는 사용후핵연료를 처리하는 방폐장의 부지 선정·건설·운영 등을 추진할 수 없다. 고준위 특별법이 여야 갈등으로 좌초된 가운데 갈 곳 없는 사용후핵연료는 지금도 쌓여가고 있다. 1978년 고리원전이 상업운전을 시작한 이래 45년간 원전 내 임시저장시설에 쌓여 있는 사용후핵연료는 1만8600t에 달한다.

또 고준위특별법 제정 무산은 사용후핵연료처분장 건립을 지연시켜 전기요금 인상요인 등 국민 삶의 문제로 다가올 수 밖에 없다는 시각이 크다. 원전 운영에 차질이 생기면 전력 수급 상황에 영향을 미치기 때문이다. 제10차 전력수급기본계획에 따르면, 2030년에는 원전 발전량이 전체 발전량의 32.8%를 차지할 것으로 예상된다. 전력 생산의 한 축을 맡고 있는 화석연료를 이용한 전력생산도 줄여야 하는 것을 감안하면 원전 가동 차질은 치명적이다.

산업부는 특별법 제정이외 시행령 제정 방안도 모색했지만 공론화과정을 걸쳐야한다는 점에서 백지화했다. 대신 22대 국회 개원 이후 발 빠르게 통과시킬 수 있도록 법안 마련 작업에 선제적으로 돌입한다는 방침이다. 그러나 과거 9차례에 걸쳐 고준위 방폐장을 건설하려다 실패했던 사례를 보면 법안이 통과되더라도 부지 선정 과정이 쉽지 않다는 시각이 우세하다.