|

| [flickr] |

[헤럴드경제=이정아 기자] ‘위엄’이 생명인 역사학자가 이렇게나 솔직할 수 있을까. 그는 고백한다. 역사학자도 틀릴 수 있다고. 책 첫 장을 넘기자마자 한자어를 오역해 낭패를 본 아찔한 자신의 실수담이 가감없이 펼쳐진다. 그는 원나라 호남성의 말을 인용하는 과정에서 ‘훼졸(毁卒·상을 치르다 몸이 상해서 죽었다)’이라는 의미를 잘못 이해했다. ‘세상을 떠났다’는 표현을 빠뜨린 채로 저술해 책을 냈다는 사실을 뒤늦게 알게 됐다.

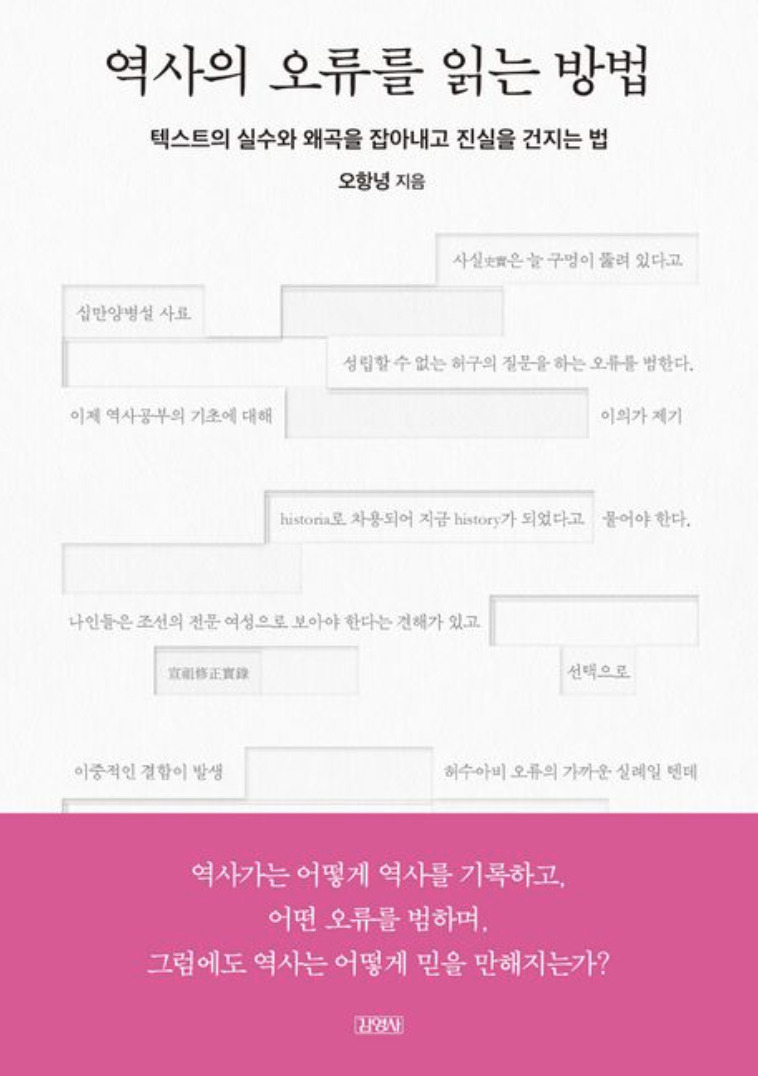

“나부터 잘하자”라며 스스로 과오를 성찰하는 그는 한국의 조선사 연구자인 오항녕 전주대 교수다. 그는 신간 ‘역사의 오류를 읽는 방법’에서 존경받는 동서고금의 역사가들이 한 실수를 살펴보며 역사를 색다른 관점에서 살펴본다. 저자는 “나는 예외겠지, 하는 생각이 바로 오류의 출발”이라며 “지금 우리는 논쟁이나 토론 과정에서 나타나는 오류를 점검하면서 그동안의 논의를 정리하는 중”이라고 전한다.

실제로 칭송받아 마땅한 대가도 실수를 했다. 위대한 역사가인 사마천은 ‘백이숙제 열전’에 잘못된 해석을 불러일으킬 법한 평론을 붙였다. 공자는 구두점을 엉뚱한 데 찍어서 아버지 무덤도 몰랐던 사람으로 입방아에 오르내렸다.

문명이라는 이름의 편견에 갇혀 역사를 왜곡한 사례도 있다. 120년 전 중국에 자리한 프랑스 공사관의 군인이 찍은 왕웨이친 처형 사진 한 장이 그렇다. 서구 문명만이 사진에서 비쳐진 ‘야만성’을 멈추게 할 수 있다는 신념 아래 식민주의를 합리화하게 만드는 발단이 됐다.

오늘날 한국사 교과서에도 오류가 적지 않다. 연암 박지원은 명나라를 잊지 못하는 선비의 태도를 가상하게 여기는 평론을 ‘열하일기’에 덧붙여 썼다. 그런데 한 고등학교 한국사 교과서에는 이러한 연암의 말을 소개하며 ‘친명 의식에 빠진 양반들을 비판했다’고 서술했다. 의미가 완전히 반대로 전달된 치명적인 오류다.

뜬구름 잡거나 가정해보는 질문도 역사의 오류로 연결된다. ‘1950년 한국전쟁이 불가피했는가’라는 질문이 대표적이다. 역사 자체가 과거에 일어난 사건에 대한 연구를 하는 학문이라 일어나지 않은 경우를 추정하는 것 자체가 있을 수 없는 일이기 때문이다. ‘임진왜란 때 조선이 망했다면’, ‘이순신이 태어나지 않았다면’ 등의 질문도 마찬가지다. 저자는 “비역사적 질문을 막지는 않겠지만, 역사학이 다룰 수 있는 범위로 논의를 정리해 씨름하는 것만으로도 버겁다”고 말한다.

|

| 한국 전쟁 중 아주머니들과 어린 아이들이 땔깜을 구하는 모습. [위키피디아] |

마침내 책을 덮은 독자라면 단편적으로만 이해하고 있었던 역사적 사건들의 이면이 머릿속을 맴돌 것이다. ‘절대적 역사’란 애당초 불가능에 가깝다는 사실을 깨우치게 되는 이유다. 역사를 기록하고, 전달하고, 해석하는 주체가 다름 아닌 ‘불완전한 인간’이다. 그래서 역사 공부를 어떻게 해야 하느냐고 묻는다면, 답은 간단하다. 왕도가 없다. 사료를 많이 보고 그 의미를 비판적으로 검토하고 합리적으로 추론하는 것 뿐이다.

“역사학자들도 설득력을 높이려다 보면, ‘때때로’ 대신 ‘항상’, ‘가끔’ 대신 ‘때때로’, ‘드물게’ 대신 ‘가끔’의 표현을 사용한다. 그래서 어떤 역사학자가 ‘확실히’라고 말하면 ‘아마도’로 알아들어야 하고, ‘아마도’라고 하면 ‘혹시’ 정도로 알아들어야 하며, ‘혹시’라고 말하면 ‘추정컨대’ 정도로 알아들어야 한다는 농담을 하기도 한다.” 저자가 남긴 뼈 있는 말이다.

역사의 오류를 읽는 방법: 텍스트의 실수와 왜곡을 잡아내고 진실을 건지는 법/오항녕 지음/김영사