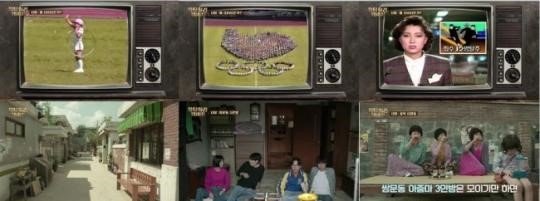

이 골목길은 ‘공동체 문화’가 실현되는 장이다. 골목길 한 켠에 놓여진 평상에서는 주부들이 모여 고구마를 나눠먹고 맥주를 마시기도 한다. 라미란 아줌마는 옆집 부부의 성생활(?) 문제에까지 관심을 갖는다.

촌스럽지만 훈훈한 골목길 문화는 요즘 시청자들에게 결핍의 정서를 건드렸다. 디테일은 차이가 있을지언정 우리가 과거 경험한 그대로이지만, 옆집 벨을 누르기가 쉽지 않은 요즘 사람들이 보기에는 신기하게 느껴질 정도였다.

‘골목길 근대사’의 저자인 최석호 레저경영연구소장은 ‘응팔‘에서 골목길 문화의 부상은 향수와 경제적 요인 등 두 가지 관점에서 바라볼만하다고 진단한다.

첫번째는, 곤로가 등장하고 집집마다 연탄을 사용하고, 이웃 사람들끼리 모여 고스톱을 치는 광경은 80년대라는 과거를 바라보는 향수 차원의 현상이라는 것이다.

두번째는, 어려울 때 과거를 돌아보는 현상과 관련돼 있다는 것. 영국이 2차세계대전후 미국이 급부상하자 해가 지지 않았던 대영제국의 영광스러운 과거를 돌아보는 콘텐츠들이 많이 나왔다. 마찬가지 차원에서 우리도 ‘응칠’ ‘응사‘ ‘응팔’ 하는 식으로 80~90년대를 돌아본다.

그러면 ‘응팔‘의 시대적 배경인 88~89년과 지금은 어떤 차이가 있는가? 그때도 못살았다. 못살았지만, 희망이 있었고, 아웅다웅했지만, 하루하루 작은 즐거움이 있었다. 물론 드라마상에서는 이런 점들이 조금 미화될 수는 있다.

당시 쌍문동 골목길에 사는 이웃들을 보면, 쌍문동 극빈층이었던 성균 집은 복권이 1등으로 당첨돼 졸부가 됐고, 보증을 잘못 서 큰 빚을 진 성동일 집은 딸이 서울대에 진학해 개천에 용 날 가능성을 보여준다.(운동권이라서 쉽지 않은 상황이지만).

아내를 잃고 김해에서 쌍문동으로 들어온 무성은 아들이 바둑천재여서 큰 상금을 받아 경제적으로 여유가 생긴다. 그러니 못살아도 희망이 있음을 보여준다.

하지만 요즘은 그 때에 비해 살림살이는 많이 나아졌어도 희망적이지 않다. ‘N포 세대’로 불리는 젊은이들은 취업하기가너무 어려워졌다.

골목길 정서로 표현되는 88~89년도의 훈훈한 가족애와 이웃간의 정 문화에 대한 회상은 당연한 현상이다. 하지만 이런 코드가 강하게 작동할수록 우리 상태는 심각한 것이다. 이런 코드가 먹히는 게 서글퍼지는 것이다.

복고 콘텐츠의 가장 좋은 기능은 한 시대를 정리하고 다음 시대로 나아가는 데 좋은 느낌으로 삼는 것이다. 하지만 ‘응팔‘의 인기에는 다음 시대로 나가기가 힘들어서 과거속으로 들어가는 대중심리가 꽤 작동하는 것 같다.

서병기선임기자/wp@heraldcorp.com