반면 방송 프로그램이나 가요계에는 평범한 사람들의 생동감 있는 사연, 다듬어지기 전의 원석 같은 실력들이 즐비하다. “내 모습 같아서 더 빠져드는” 일반인들의 이야기가 대중문화 트렌드로 자리잡고 있지만, 영화는 여기서 한 발 빗겨나 있는 것처럼 보인다.

▶“꼭 꼭 숨어라”…있긴 있다, 일반인 출연= 영화 속 비중이 0%에 수렴하는 엑스트라의 경우가 아니고서야, 영화에 얼굴을 내민 사람들 대부분은 ‘배우’로 불린다. 일반인이었던 사람이 영화에 처음 출연하면 ‘데뷔’를 하는 것, 이때부터는 ‘배우’가 되는 셈이다.

경계가 모호한 사례도 있다. 일반인 출연이 숨어 있기도 하다. 이들은 본업이 따로 있기 때문에 배우라 불리지 않는다. 영화 연출의 셈법상 정제된 배우보다 일반인의 출연 효과가 더 크다고 판단할 경우, 혹은 작은 역할이라도 전문적인 모습이 필요할 경우 등이다.

조선후기 화가 장승업의 일대기를 다룬 영화 ‘취화선’(2002)에는 실제 저명한 한국화가들이 출연했다. 한국화가인 김선두 중앙대 교수가 장승업 역의 최민식의 대역을 맡았을 뿐 아니라, 손연칠 동국대 불교미술연구소장은 장승업의 스승 허빈을, 김근중 경원대 교수는 유숙 역을 맡았다. 이종목 이화여대 교수, 조순호 대진대 교수 등 10명의 교수들은 극중 병산서원의 화가로 단역 출연하기도 했다.

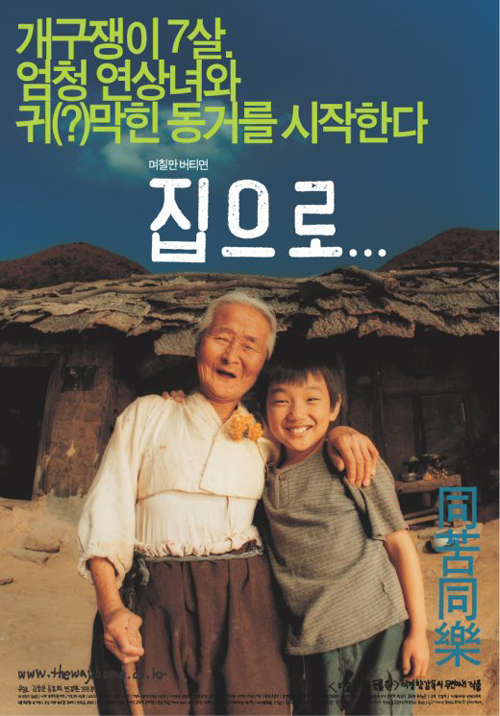

‘집으로’(2002)에서 아역배우 시절의 유승호와 호흡을 맞춘 김을분 할머니도 일반인으로서 영화에 출연한 경우다. 평생 연기를 해 본 적 없는 김 할머니의 배역은 말을 못 하는 인물로 설정됐다. 이외에도 대부분의 배역이 산골 마을에 살고 있는 현지 주민들로 채워졌다. 정지욱 영화평론가는 “‘취화선’에서는 전문성을 높이기 위한 일반인 캐스팅이었다면, ‘집으로’의 할머니 역할을 일반인에게 맡긴 것은 모험이었다”라며 “결과적으로 뉴페이스의 신선함에 괜찮은 효과를 봤다”고 말했다.

▶다큐멘터리가 있지만…‘주류’는 글쎄= 영화 장르로서 접근한다면 극영화가 아닌 다큐멘터리 영화에서는 일반인 출연이 자연스럽다. 대통령도, K팝 한류스타도 다큐멘터리의 주인공이 될 수 있지만 평범한 사람의 사연이 좋은 앵글과 어우러졌을때 울림이 크다.

늙은 소와 할아버지의 우정을 그린 ‘워낭소리’(2009), 70년을 함께 산 노부부의 이야기를 담은 ‘님아 그 강을 건너지 마오’(2014)가 대표적인 흥행 다큐멘터리다. ‘워낭소리’는 293만 명을, ‘님아 그 강을 건너지 마오’는 480만 명을 모아 다큐멘터리 흥행 역사상 유례없는 성적을 거뒀다.

그러나 아직까지 국내에서 다큐멘터리의 흥행은 ‘운때’가 맞아떨어져야 터지는 정도다. 정지욱 평론가는 “한국 관객들에게 다큐멘터리의 재미와 호기심을 처음 불러일으킨 것이 ‘워낭소리’로, 아직 관심의 초기 단계”라고 설명했다. 이어 “아직까지 다큐멘터리가 예술영화의 범주 안에서 인식되기 때문에 다큐멘터리를 만드는 사람도, 보는 사람도 상업적으로 생각하지 않는다”고 덧붙였다.

▶일반인 거의 없는 이유…‘티켓값’ 때문?= 전문가들은 극영화, 다큐멘터리를 불문하고 일반인 출연이 흔하지 않은 이유를 영화의 매체적 특성에서 찾는다.

영화계 한 관계자는 “방송 콘텐츠로는 드라마, 예능, 시사교양, 쇼 프로그램 등 다양한 포맷이 있지만 일반적인 영화가 가져올 수 있는 포맷은 드라마 뿐”이라며 “드라마에 일반인이 나오지 않는 것처럼 영화에도 일반인이 나오지 않는 것이 당연하다”고 말했다.

또 다른 업계 관계자는 “방송에서는 일반인이 출연해 어떠한 ‘해프닝’이 발생하면 이를 가공해서 흥미로운 이야기로 바꾸는 것이 가능하고, 가요 쪽도 재능있는 일반인을 발굴하는 것 자체가 이야기가 된다”라고 말했다. 이어 그는 “그러나 영화는 두 시간 안에 정제된 스토리라인을 보여줘야 하기 때문에 해프닝을 기대하기에는 위험부담이 크다”라며 “정해진대로 움직이도록 기획되는 경우가 많아 일반인 출연이 어려운 것”이라고 설명했다.

정지욱 평론가는 “영화는 영화관에서 티켓 값을 지불하고 보는 매체”라고 전제를 설명한 뒤에 “관객은 아마추어적인 것을 보고싶어 하지 않는다”고 분석했다. “잘 짜여진 연기로 전달되는 드라마를 보고싶어 하는 대중의 심리가 반영돼 제작자 입장에서 일반인 캐스팅에 대한 부담감이 커지고 이를 피하게 된다”고 덧붙였다.

jinlee@heraldcorp.com