짝사랑에 실연에 취직조차 못하고…

경쟁관계 시달리는 직장인들까지

애처롭게 보이는 애환많은 사람들

‘럭셔리한 혼술’ 이라고 위로하지만

주변사람과 함께 하고픈 마음도 잃어

tvN ‘혼술남녀’는 ‘응답’ 시리즈를 잇는 예능형 드라마다. 타이틀 맨 앞자리를 차지하는 이명한과 김석현 등은 예능 스타PD들이었다.

tvN ‘혼술남녀’는 ‘응답’ 시리즈를 잇는 예능형 드라마다. 타이틀 맨 앞자리를 차지하는 이명한과 김석현 등은 예능 스타PD들이었다.

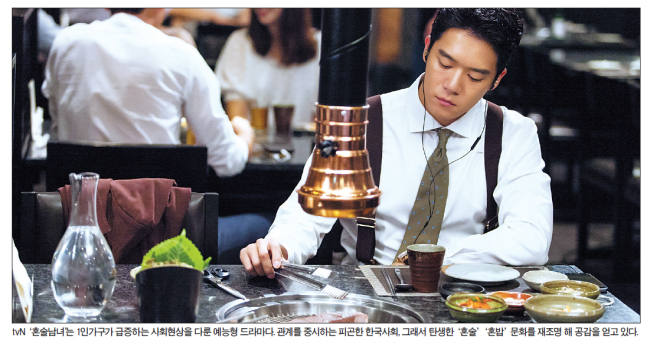

기획도 요즘 사회 트렌드에 맞췄다. 혼술 혼밥 라이프, 노량진 학원강사, 공시생, 취업난 등이 키워드다. 그런데 ‘응답’ 시리즈에서도 간혹 그랬던 것처럼 ‘혼술남녀’에서도 짠함이 묻어나오는데, 애처럽게 느껴질 정도로 온통 짠한 인물들이다. 누가 가장 불쌍한지 순위를 매기고 싶다. 서로 우열을 가리기 힘들 정도로 각자 사정과 애환들이 있다.

혼자 술을 마시고 혼자 밥을 먹는 혼술, 혼밥문화가 보편화되고 있고 통계청이 발표한 자료에 따르면 지난해 1인가구 비중은 28%까지 도달했다고 한다.

하지만 ‘혼술남녀’를 보고 있으면 오죽하면 저러고 있냐는 느낌이 든다. 이 드라마는 매회 처음과 말미에 진정석(하석진 분)이 “내가 혼술을 즐기는 이유는~”라고 말하며 힐링과 나만의 즐김 효과를 말하고 있지만, 여건이 안돼 그렇게 하고 있다는 짠함이 느껴진다. 혼술이 즐거운 일이지만 갈수록 혼자 먹는 행위의 쓸쓸함이 느껴진다는 말이다.

등장인물들중에 기범(키 분)은 불쌍한 것으로는 상위에 랭크될 것 같다. 할머니 생일잔치에 가기 힘든 사정인 것도 짠한데 그가 좋아하는여성인 채연(정채연 분)이 공명을 좋아한다는 사실을 알게됐다. 기범은 채연이 술에 취해 업고 들어왔는데, 채연은 자신을 업어준 사람을 공명으로 착각한다. 기범은 집에서도 인정받지 못하고 여친도 없다. 꼭 공시만은 붙었으면 한다.

기범이 역시 실연 당한 공명, 동영과 야구장을 갔다가, 가지고 있던 엄카(엄마 카드)를 정지 당하고 모르는 동문회에 몰래 껴서 먹다가 들키는 이들의 시트콤 같은 일상은 폭풍 웃음을 유발했다.

공명(공명 분)도 짠해질 수밖에 없다. 자신이 짝사랑하는 여선생이 자신의 친형과 포옹하는 장면을 봐버렸다. 삼각관계에서 밀려나는 것만으로도 아픔인데, 그 경쟁 대상이 친형이라니..(띠로리!!) 공명은 진정석에게 “니가 뭔데 내 사랑을 판단해. 남의 감정을 깔아뭉개는 너 같은 놈에게 쌤을 줄 수 없다”고 선언했다.

기범, 공명과 3총사인 동영(김동영 분)도 불쌍하기는 마찬가지. 집도 가난한데, 헤어진 연인인 주연(하연수 분)과 다시 잘해볼 가능성도 사라져버렸다. ‘핵궁상’ 동영이 여자친구에게 차였다며 자살(?) 소동을 벌일 때는 울어야 할지, 웃어야 할지 참으로 애매했다.

학원강사인 황우슬혜(황진이 역)도 마찬가지다. 섹시한 외모를 지닌 그녀는 매번 남자친구의 아기를 갖기위해 희망에 부풀어있다가 절망하다 이제는 아예 애인에게 차여버렸다.

채연(정채연)은 가장 현실적인 캐릭터로 짠함이 느껴진다. 명문대 문과를 나와 취업이 안되는 사람들이 많다. 오죽하면 ‘문송’(문과여서 죄송합니다)이라는 말까지 생겼을까? 오랜만에 만난 친구가 채연에게 “너 학교 다닐때 공부 잘했잖아. 아직 취직 못했어. 7급도 아닌 9급 공무원 준비하니?”라는 멘트를 날린다.

민교수(민진웅)는 매번 학생수가 적다며 원장에게 구박당하고 있음에도 불구하고 성대모사 연습을 해가며 캐릭터를 만들어낸다. 그래서 짠하다. 그는 이혼하고 치매를 앓던 어머니마저 별세하자 ‘고아’가 됐다.

김원해 원장(김원해)은 돈 되는 강사와 돈 안되는 강사를 차별하지만, 학원을 차려준 장인장모와 아내에게는 완전히 잡혀사는 불쌍한 인간이다.

국어강사인 ‘노그래’ 박하나(박하선 분)는 반지하의 제왕으로 불린다. 잘 나가지 못하는 강사지만 특유의 밝은 셩격으로 꿋꿋하게 버텨나가는 게 보기 좋지만, 비가 많이와 집에 물이 들어왔을 때는 보는 게 안타까웠을 정도다.

반면 잘 나가는 한국사 강사 진정석(하석진 분)도 짠함과 아픔이 있다. 그는 역사는 ‘先흐름 後암기’ 과목이라고 말하며 명강의로 소문나 있지만, 이기적이고 인성은 쓰레기다.

그는 말할 때마다 고퀄리티를 외치고, 자신만을 위한 힐링타임으로 럭셔리한 ‘혼술’을 즐기고 있음에도, 아픔과 상처 또한 적지 않다. 대학에서 박사과정을 밟다 잘못돼 밀려나면서 선배의 소개로 학원으로 왔지만, 조금 잘 나가자 그 선배의 견제를 받는 신세가 되면서 극강의 이기주의 스타강사가 됐다.

‘떼술’은 감정낭비, 시간낭비, 돈낭비라는 유아독존형인 척 하지만, 사실은 잃은 게 많다. 주변 사람들을 잃었고, 함께 하고 싶은 사람의 마음도 잃었다. 우리가 혼술 문화를 이야기할 때 이 부분이 가장 중요한 핵심이 될 것 같다.

혼술문화가 제대로 정착하기 위해서는 관계지향의 사회가 목적 지향 사회로 바뀌어야 한다. 학원원장(김원해)이 주말에 등산을 가자며 단톡방을 통해 강사들을 불렀다. 박하선은 ‘전 내일 중요한 약속이 있어서’라고 쓰고서 차마 전송하지 못하고 지워버린 후 가기 싫은 등산을 가야했다.

한국처럼 수많은 관계와 소통에 신경 써야 하는 관계지향적 사회 또는 집합주의적 문화에 사는 사람들은 목적지향적 사회에서보다 힘이 들고 피곤할 수밖에 없다. 혼술, 혼밥문화는 관계 피로사회를 역설한다. 가고 싶지 않은 수많은 모임과 경조사, 행사에 얼굴을 내밀지 않고는 살기 어려운 게 현실이다. 일찍 퇴근해 혼자 집에서 빈둥대면 뭔가 해야할 일을 안하고 있다는 느낌이 든다. 이런 상황을 완전히 무시하지 않으면서 절충과 대안을 찾아야 한다. 우리는 때로는 목적에 충실한 삶, 기능에 충실한 삶도 살아야 한다. 혼술, 혼밥 문화는 혼자 술(밥)을 먹는다고 해결되는 게 아니다.

wp@heraldcorp.com