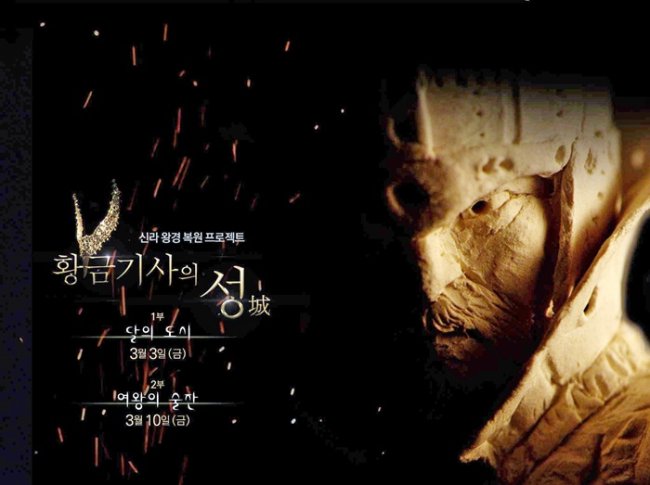

[헤럴드경제=서병기 선임기자] KBS가 또 하나의 명품 역사 다큐멘터리를 선보인다. 경주의 도시계획과 건설과정을 UHD로 영상 복원한 신라왕경복원프로젝트 ‘황금기사의 성(城)’ 4부작중 2부작이 완성됐다. 3일 밤 10시 1부 ‘달의 도시’가 방송되고, 2부 ‘여왕의 술잔’은 오는 10일 방송된다.

제작 기간 2년에 총 제작비 8억원이 투입됐다. KBS의 다큐·드라마·컴퓨터그래픽 역량이 총결집됐다.

천년 동안 경주가 신라 왕경이 될 수 있게 했던 것은 완벽한 도시계획의 힘이었다는 인식하에 고대국가의 건설과정을 토목, 건축 등 인프라 중심으로 살펴본다. 찬란한 황금문화가 스며든 고대도시의 시간과 공간을 흥미진진한 드라마와 팩트에 입각한 다큐멘터리로 영상 복원했다.

1, 2부는 경주라는 도시가 어떤 사람에 의해 어떻게 건설됐는지를 다룬다. BBC에서는 이미 시도한 방식이긴 하지만 일반 다큐물과는 많이 다르다.

3, 4부는 경주가 만들어지기 이전 코카서스나 시베리아 등 비슷한 문화를 가진 사람들을 추적하는 로드다튜다. 북방민족 유입설과 자생설 등 두가지 설을 모두 다루면서 왕경을 만든 사람들의 뿌리를 추적한다.

신라는 나당연합이나 나제동맹 등 통일신라를 만들어가는 과정에서 형성된 선입견이 존재한다. 하지만 이번 다큐는 금을 좋아하는 문화, 도시 건설이라는 매력적인 소재를 다룬다.

최필곤 PD는 “시칠리아의 알 이드리시가 1154년 그린 지도에는 신라가 있다. 거기에는 ‘신라가 금이 너무 흔해 개의 사슬이나 원숭이의 목테도 황금으로 만든다’고 쓰여있다”면서 “신라가 어떻게 황금을 그렇게 많이 보유했느냐는 의문이 생긴다. 경주 일대에 금광이 있었다고도 하고, 사금이 나온다는 말도 있다. 5세기 소지 마립간은 영원히 죽지 않은 것의 상징으로 금을 좋아했다고 한다”고 말했다.

9~12세기 아랍인들의 이상향이었던 신라 수도 ‘금성’은 당대 최고 수준의 계획도시였다. 비잔틴제국의 콘스탄티노플과 더불어 세계 역사상 유례없이 천 년 동안이나 수도로 번영했던 이유다. 이번 다큐를 통해 아시아의 동쪽 끝 작은 국가 신라는 어떻게 ‘동방의 엘도라도’가 되었을까를 추적해나간다.

4세기 중엽 마립간과 황금 기사들은 월성(月城)을 중심으로 바둑판 모양의 도시체계를 설계했다. 이것은 초승달을 닮은 성, ‘월성’을 꽉 찬 보름달로 만들고 싶었던 욕구였다. 경주는 비가 오면 자주 범람하는 습지여서 마립간때 제방공사를 해 산속에 있던 부족들이 분지 아래로 내려왔다. 그렇게 해서 경주는 첫번째 계획도시가 됐다.

재난과 전쟁이 계속되자, 선덕여왕은 고통과 번뇌가 없는 땅, ‘정토’를 꿈꾸며 도시에 새로운 바람을 불어넣었다. 도시에는 200개가 넘는 절이 있었고 신라 최고의 사찰 황룡사에는 80m에 이르는 9층 목탑이 세워졌다.

서기 668년, 삼국을 통일한 신라는 인적 물적 자원이 경주로 집중되면서 도시는 폭발적으로 확장되었고 금성은 점점 보름달을 닮아갔다.

그리고 1,500년이 지난 오늘, UHD 영상으로 생생하게 되살아나며 도시 건설 과정을 볼 수 있는 천년 왕국 신라가 현대인에게 다가왔다.