|

| 관람객들이 갤러리에서 작품을 감상하고 있다. [임세준 기자] |

[헤럴드경제=이정아 기자] 지난해 11월 크리스티 홍콩 경매에선 국내에서 거장으로 손꼽히는 작가 이우환과 김창열의 억대 작품이 모두 유찰됐다. 경매의 간판 작품으로 내건 바실리 칸딘스키의 낮은 추정가 30억원 ‘짙은 빨강’(1927)은 경매 직전 출품이 취소됐다.

이 뿐만이 아니다. 불황 속에서도 세계 미술시장의 성장을 이끈 1000만 달러 이상의 ‘초고가 작품’ 마저도 얼어붙은 미술시장의 영향을 피해 가지 못했다. 교과서에 실릴 정도로 미술사적인 의미가 있거나 시장에서 검증된 눈에 익은 작품 만이 살아남아 새 주인을 겨우 찾고 있다는 의미다.

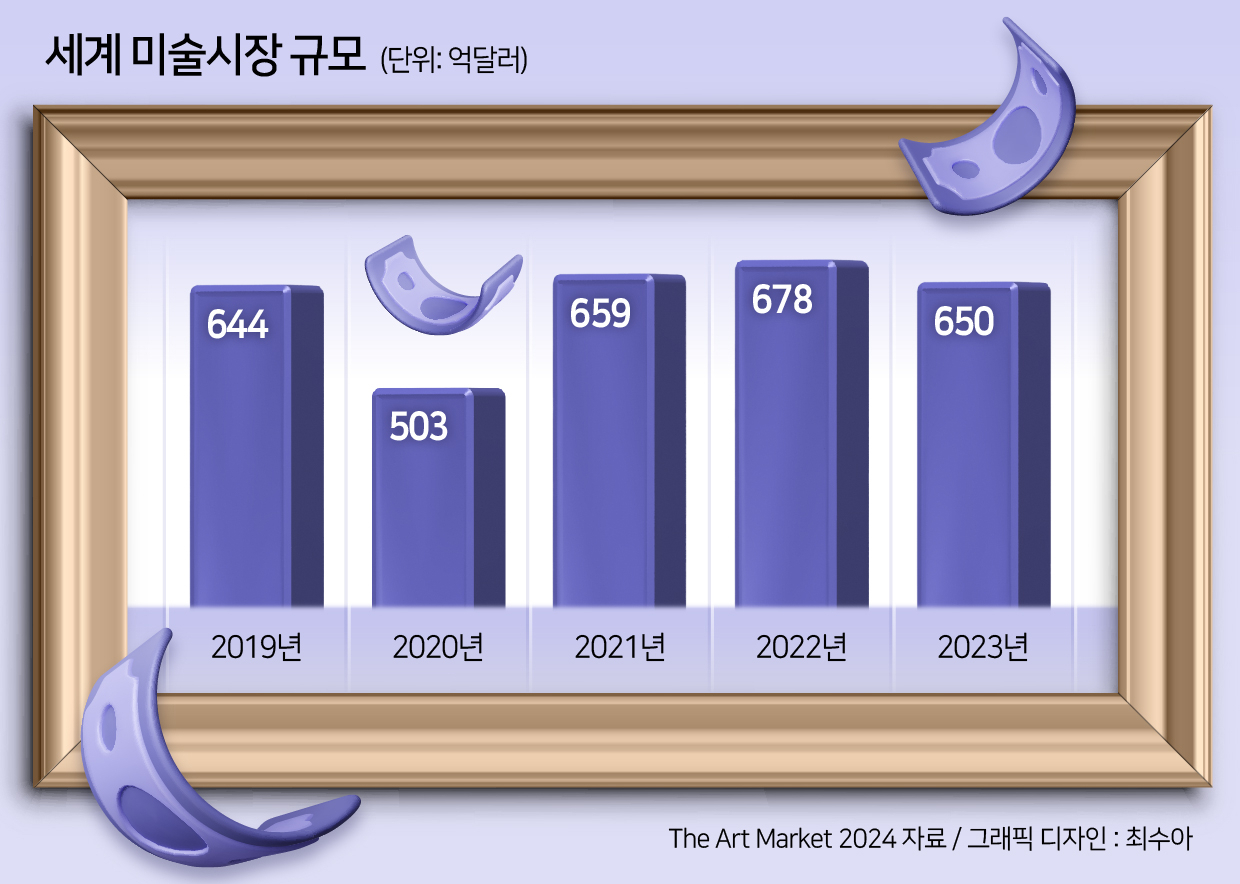

세계 최대 아트페어인 아트바젤과 스위스 금융그룹 UBS가 13일(현지 시간) 발간한 ‘미술시장 2024(The Art Market 2024)’에 보고서에 따르면, 지난해 세계 미술시장 규모는 650억 달러(한화 약 85조원)로 집계됐다. 전년인 2022년 678억 달러보다 4% 줄었다. 코로나19 사태가 터지기 전인 2019년 글로벌 미술시장이 644억 달러 규모였던 점을 고려하면, 5년 전 수준으로 쪼그라든 모양새다.

특히 지난해에는 그간 글로벌 미술시장을 지지했던 1000만 달러 이상의 초고가 작품마저도 판매가 감소했다. 아트바젤과 UBS 분석에 따르면, 코로나19가 한창인 2021년 글로벌 미술시장이 다른 분야와 달리 규모가 커질 수 있었던 배경에는 초고가 작품의 거래가 활발했기 때문인데, 지난해에는 이 마저도 꺼려지고 있다는 것이다.

보고서는 “금리 상승, 높은 인플레이션, 전쟁 등으로 인해 미술시장에서는 보다 선별적이고 신중하게 작품을 거르는 현상이 이어지고 있다”고 설명했다. 이는 직전 해인 2022년과 대비되는 현상이다. 당시에만 해도 글로벌 경제 상황은 비슷했지만, ‘가격 양극화’가 두드러지면서 고가 작품을 찾는 컬렉터들이 많았다. 실제로 1000만 달러 이상 초고가 작품의 매출이 전년보다 12%나 늘었다.

국가별 미술시장 순위에도 일부 변동이 있었다. 보고서에 따르면, 미국이 전체 미술시장의 42%를 차지하며 1위를 지킨 가운데, 중국(19%)이 영국(17%)을 제치고 2위로 올라섰다. 한국은 다시 집계에서 제외됐다. 프리즈 서울 등 영향으로 아트딜러 매출이 늘며 점유율 1%를 기록했던 2022년과 대비되는 결과다.

다만 지속되는 미술시장 침체에도 불구하고 온라인 거래 규모는 꾸준히 늘어나고 있다. 지난해 온라인 미술품 거래 매출은 전년 대비 7% 증가한 118억 달러(약 15조원)로 추정된다. 온라인에서 판매된 미술품의 58%는 5만 달러(약 6500만원) 이하였다.

미술품 대체불가토큰(NFT) 매출은 약 12억 달러(약 1조원)으로 전년 대비 51% 감소했다. NFT 매출은 지난 2021년을 정점을 찍은 후 지난해까지 2년 연속 감소 추세다.