공연장 집결 5만5000여명 중 Z세대 63%

‘초겨울 날씨’ 속에서도 연호·강강술래

‘영원한 청춘’이자 낭만의 밴드 명성 여전

|

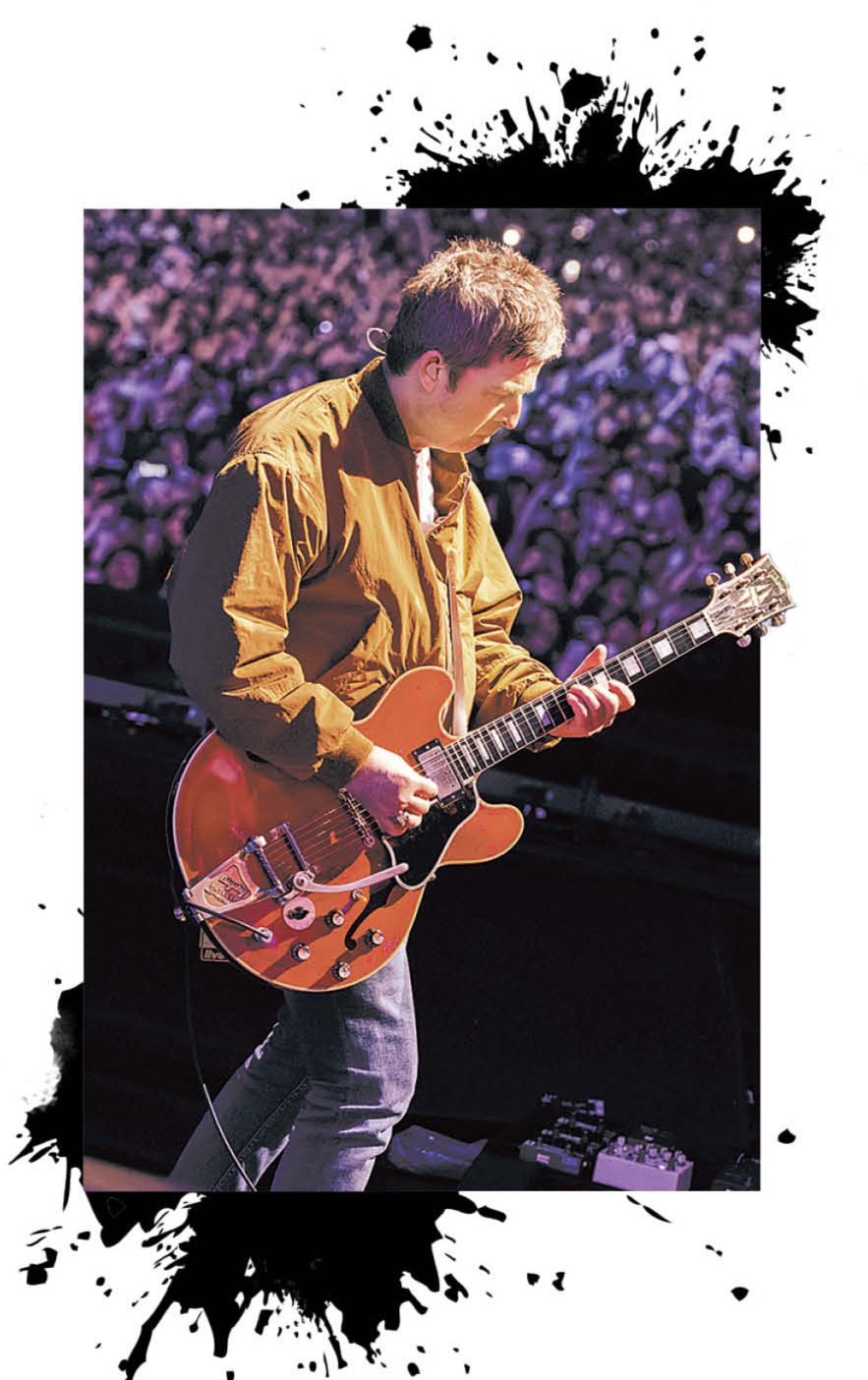

| 16년 만에 완전체로 내한한 밴드 오아시스가 지난 21일 고양종합운동장 주경기장에서 공연하고 있다. [라이브네이션코리아 제공] |

“넌 무엇이든 될 수 있어. 네가 뭐라 말하든, 내 뜻대로 된다면 괜찮아. 넌 어디든 갈 수 있어. 네가 원하는 어디든, 원한다면 중요하지 않은 이야기도 얼마든 해도 좋아.”(노엘 갤러거가 쓴 ‘왓에버(Whatever)’ 중)

지그시 눈을 감은 노엘의 목소리가 새삼 따뜻하게 들려온다. 무심히 뱉는 노랫말은 청춘의 이정표와 다름없었다. 휴대전화로 밤하늘의 빛을 밝힌 5만5000여 명의 관객은 잠시 자기만의 시간으로 향했다. 야외 공연장을 가득 메운 MZ세대 관객들의 마음에 천둥처럼 내리박힌 음성은 어둔 길을 비추는 교과서였다.

지난 21일 경기 고양시 일산서구 고양종합운동장 주경기장. 이르게 찾아온 초겨울 날씨 같은 추위에도 완전체가 된 밴드 오아시스(OASIS) 앞에서 터져 나온 관객의 열기는 어느 때보다 뜨거웠다. 16년 만에 성사된 리암(보컬)·노엘(기타·보컬) 갤러거 형제의 투샷에 공연장은 내내 열광과 함성의 도가니였다.

1991년 결성한 오아시스는 브릿팝 전성기를 이끈 밴드로, ‘제2의 비틀스’라는 수사가 따라다닌다. 전 세계에서 9000만장 이상의 음반을 팔아치웠고, 정규 앨범 7장을 영국 차트 최정상에 올려놓았다.

오아시스의 전신은 동생인 리암이 활동했던 밴드 더 레인(The Rain). 음악을 먼저 시작한 것은 ‘천재적’ 작곡 능력과 기타 실력을 갖춘 노엘이었으나, 노엘이 리암의 밴드에 합류하며 오아시스의 역사가 시작됐다. 형제 간에는 다툼과 경쟁, 서로를 향한 시기가 끊이지 않았다. 리암은 노엘의 천재성을, 노엘은 리암의 외모와 리더십을 끊임없이 탐했다. 갤러거 형제의 애증과 혐관 서사는 2009년 해체로 마침표를 찍었다. 한국에서의 마지막 공연도 그해 7월 ‘지산 록 페스티벌’이었다.

팬들은 내내 메마른 사막에서 ‘오아시스’를 찾았으나, 둘이 함께한 모습은 15년 동안 볼 수 없었다. 팬들의 갈증을 알았는지 오아시스는 지난해 8월 깜짝 재결합을 발표했고, 올해 7월부터는 본격적인 월드투어를 시작했다. 팬들은 갤러거 형제의 투샷을 마주하기 위해 ‘피켓팅(피 튀기는 티켓팅) ’을 위한 전의를 불태웠다.

전성기를 지난 밴드라고 생각했다면 오산. 한국 공연만 해도 너무나 치열했다. “우리 시대는 이미 끝났다”며 “돈 벌려고 하는 거 아니니 와서 티셔츠나 사고 꺼져”(오아시스 다큐멘터리 중)라고 말하는 귀여운 ‘영피프티‘에게 빠진 한국의 MZ들은 단 하루뿐인 그들의 공연을 위해 피케팅에 나선다.

|

실제로 10대와 20대 관객 비율은 63.2%(10대 7.7%·20대 55.5%). 30대(28.7%)까지 범위를 넓히면 무려 92%나 된다. 오아시스 전성기를 향유한 40~50대는 7.3%에 불과, 이들 사이에서는 ‘MZ에게 빼앗긴 오아시스’라는 우스갯소리가 나올 정도다. 40대 이상 세대에게 오아시스는 추억이고 향수였지만, MZ세대에게 오아시스는 바로 지금, ‘오늘의 현상’이다.

공연 전 만난 이규희(22) 씨는 “고등학교 때 오아시스를 처음 듣고 노래가 너무 좋아 빠지게 됐다”며 “갤러거 형제가 한 무대에 선다는 것을 상상해 보지 않았는데 이번 공연을 끝으로 또 싸우게 될지 모르니 무조건 와야 한다고 생각해 힘들게 예매했다”고 말했다.

공연 당일 오후 8시 정각 포문을 연 공연은 쿨하고 담백했다. 한국 가수들의 공연에서는 빠질 수 없는 그 흔한 응원봉도, 시야 공격을 일삼는 레이저도 없었다. 스탠드 마이크 앞에 선 리암, 기타를 멘 노엘이 한 무대에 섰다는 것만으로 첫 곡 ‘헬로(Hello)’부터 객석은 자지러졌다. 2006년 첫 내한 이후 ‘한국 사랑’을 툭툭 꺼내놨던 악동 형제는 ‘어린’ 한국 팬들과 만남에 때때로 “뷰티풀(아름답다)” “땡큐 베리 머치”라며 추임새 섞인 말을 건넸다. 물론 무대 위에선 구구절절 멘트를 쏟아내지는 않았다. 갤러거 형제에게 언어는 언제나 노랫말이기에 굳이 말은 필요치 않아서다.

관객도 ‘전설의 악동’들을 있는 그대로 받아들였다. 그저 같이 노래하고 뛰고 함성을 내지르며 갤러거 형제를 영접했다. ‘애퀴에스(Acquiesce)’ ‘모닝 글로리(Morning Glory)’ ‘섬 마이트 세이(Some Might Say)’ ‘시거렛츠 앤드 알코올(Cigarettes & Alcohol)’ ‘슈퍼소닉(Supersonic)’ 등 히트곡들이 줄줄이 이어질 때마다 객석의 목소리는 더 커졌다.

특히 ‘모닝 글로리’에서 노랫말 ‘웨이크 업’이 등장하면 관객들은 자기 자리에서 하늘로 치솟아 올랐다. 지축이 흔들리는 신비로운 체험까지 하게 되는 순간이었다.

오아시스 음악의 강점은 정통성이다. 요란하게 치장한 연주도, 화려하게 기교를 넣은 보컬도 없다. 정직한 리듬과 멜로디, 안정적인 사운드로 정면승부하는 음악. 그 안에 자기들만의 메시지를 켜켜이 쌓자 오아시스의 노래는 ‘인생 찬가’가 된다. 공연을 앞두고 오아시스 팝업스토어에서 만난 최나리(32) 씨는 “올드팝을 찾아 듣는 걸 좋아하는데 (오아시스 음악은) K-팝과는 다른 낭만이 있다”며 “처음엔 잘 이해하기 힘들지만, 가사도 들을수록 내게 해주는 말처럼 느껴진다”고 했다.

오아시스는 16년 전 그 모습 그대로 존재했다. 세월의 무게는 얼굴로 내려앉았지만, 아우라는 여전했다. 탬버린을 치며 무대를 누비는 리암은 오래전 그날처럼 껌을 씹으며 객석을 노려보다 “여러분은 참 아름답다. 여러분의 소리가 정말 크다”는 ‘츤데레 멘트’를 툭 던진다. 미간을 잔뜩 찌푸린 채 묵직한 기타 연주의 정석을 들려주는 노엘은 존재만으로도 압도적이다. 그 와중에 무대 한쪽에 세워진 전립선암 치료로 한국에 오지 못한 원년 멤버 본헤드와 펩 과르디올라 맨시티 감독의 입간판이 어디로 튀어갈지 모르는 자유분방한 형제의 정체성을 보여준다.

5만5000명의 관객은 시종 ‘오아시스’를 연호하며 무대가 떠나갈 듯 소리를 질렀고, 스탠딩석 플로어에선 팝스타와 페스티벌 단골 문화가 된 ‘강강술래’ 장면이 목격됐다. 예매에 실패한 수많은 오아시스 팬들도 가만히 있진 않았다. 삼삼오오 공연장 앞으로 모여들어 그들만의 콘서트를 즐겼다. 여기에서도 강강술래는 필수였다.

공연 후반부로 향하며 ‘왓에버’ ‘리브 포에버(Live Forever)’가 이어지고, 앙코르로 ‘돈트 룩 백 인 앵거(Don‘t Look Back in Anger)’ ‘원더월(Wonderwall)’ ‘샴페인 슈퍼노바(Champagne Supernova)’까지 향할 때면 시간을 멈추고 싶은 마음에 매한가지였다. ‘돈트 룩 백 인 앵거’의 마지막 부분에서 관객이 이 노랫말을 끝도 없이 반복하자 노엘은 시계를 보는 시늉을 하며 “우리 가야 한다”고 말해 함성을 자아냈다. 환갑을 앞둔 50대 악동의 눈빛은 너무도 따뜻했다.

고양=고승희 기자