가업 승계, 단순 세제지원서 탈피

200만명 제조업 고용 안정 기대

|

|

국회와 정부가 고령 경영자의 ‘후계자 부재’ 문제를 해결하기 위해 전용 플랫폼 구축에 돌입한다. 후계자가 없는 기업의 경우 폐업 가능성이 커지는데, 이를 막기 위해 기업을 3자에게 매각하는 방편을 쉽게 만들겠다는 취지다. 이 제도(승계촉진 제도)가 안착할 경우 전국 200만명 안팎의 중소 제조업 직원들의 고용 안정성이 높아질 전망이다.

23일 국회와 정부 등에 국회 산업통상자원중소벤처기업위원회 여당 간사 김원이 의원은 지난 10일 ‘인수·합병 등을 통한 중소기업 승계 촉진에 관한 특별법안’을 발의했다. 법안의 핵심은 매도(승계 희망) 기업과 매수(인수 희망) 주체를 연결하는 매칭·중개 플랫폼 구축이다. 정책 목표는 가업승계를 제3자에게 할 수 있는 ‘패스트 트랙’을 만드는 것이다. 그간의 가업승계가 세제지원에 머무르면서 사실상 ‘부자들만 혜택 받냐’는 논란을 불식시키는 것도 정책이 지향한 목표다.

제도의 골자는 매 5년 단위로 M&A에 대한 기본계획을 수립하고, 승계 정보를 매수자와 매도자에게 제공하며, 기업 승계 지원센터를 구축하는 것이다. 또 중개업자를 별도로 등록·관리 하면서 사고가 발생할 경우 를 대비해 보증과 손해배상 업무도 중개인에게 맡긴다. 현재는 기술보증기금 내에 ‘인수합병 지원센터’가 설치돼, 올해 1월부터 자녀승계가 어려운 고령의 대표들에게 제3자 기업승계를 돕고 있다. 중기부는 이를 전국 단위 수준으로 확대하고, 체계를 더 촘촘하게 짜겠다는 의지다.

제도 설계는 한국보다 일찍 고령화를 맞은 일본 제도가 벤치마크 됐다. 일본은 중소기업의 후계자 부재로 흑자 휴·폐업이 증가하면서 사회 문제가 지속적으로 발생하자, 지난 2008년부터 경영승계활성화법을 제정했고, 2011년에는 사업인계지원센터를 설립하는 등 기업승계 인수합병(M&A) 활성화를 위한 정책을 펴고 있다. 정책 관계자는 “고령화를 일찍 마주한 일본에서도 이미 유사 제도를 운영하고 있다. 입법을 통한 법률 기반도 마련할 예정”이라고 말했다.

중소기업중앙회가 지난해 3월 발표한 ‘중소기업 가업승계 실태조사 결과 보고서’에 따르면 중소기업들의 22.4%는 승계 계획이 없거나 아직 승계 여부를 결정하지 못했다고 답했다. 그 원인으로 가장 많은 응답자인 38.8%는 ‘자녀가 원하지 않기 때문’이라고 답했다. 소위 아버지가 하던 기업을 자녀가 물려받길 원하지 않는 경우가 적지 않은 셈이다. 이럴 경우 해당 기업은 폐업 과정을 밟게 되고, 그러면 직원들의 고용 안정성이 낮아진다.

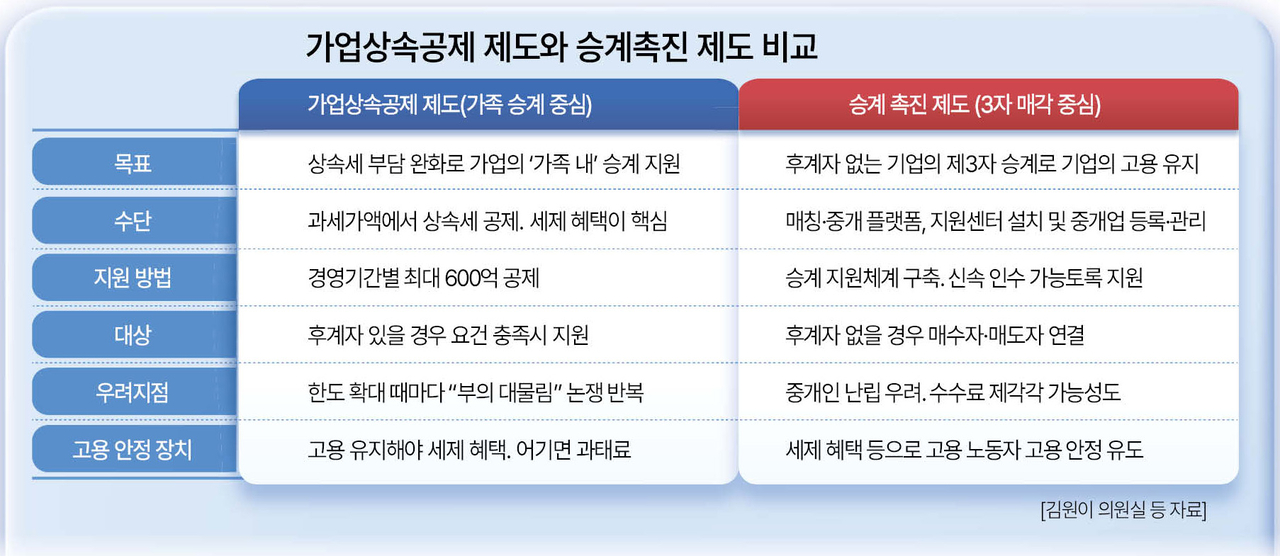

승계 촉진 제도와 비교되는 현행제도는 가업상속공제 제도다. 이 제도는 피상속인의 가업 영위기간에 따라 최대 600억원까지 상속재산에서 공제해 상속세 부담을 줄여주는 제도다. 다만 이 제도는 공제 확대가 논의될 때마다 “승계가 가능한 오너가에만 혜택이 쏠린다”는 비판이 뒤따랐다. 가업상속공제 한도는 제도 도입(1997년) 당시 1억원에 불과했으나, 2008년 이후 단계적으로 확대되면서 현재는 매출 5000억원 기업까지 대상이 됐으며, 공제한도는 최대 600억원으로까지 커졌다.

전국의 제조업 사업체(2023년 현재)는 7만1727개로 이 가운데 중소제조업은 6만9807개(97.3%)이며, 종사자 수는 중소제조업 등 모두 199만명으로 집계된다. 이는 대기업(89만명·31%)의 2배 수준에 이른다. 중기 업계의 가업 승계 매각은 형편이 더 급하다. 중기 중앙회가 조사한 결과에 따르면 중소제조업의 60세 이상 CEO 비중은 지난 2012년 14.1%에서 2023년 36.8%로 급증했다. 홍석희 기자