음식을 통해 세상을 봅니다. 안녕하세요, 맛있는 이야기 ‘미담(味談)’입니다. 인간이 불을 집어든 날, 첫 셰프가 탄생했습니다. 100만년이 넘는 시간 동안 그들은 음식에 문화를 담았습니다. 미식을 좇는 가장 오래된 예술가, 셰프들의 이야기입니다.

|

| 김미령 셰프가 14일 오후 서울 도봉구 즐거운술상에서 헤럴드경제와 인터뷰에 앞서 포즈를 취하고 있다. 임세준 기자 |

“맵고 자극적인 음식들이 한식을 망가뜨리고 있어요. 상업성만 보고 만들어진 이 음식들이 한식을 대표하는 현실이 서글프네요.”

최근 서울 도봉구에 위치한 즐거운술상에서 만난 김미령 셰프는 매운맛으로 잠식된 한식을 떠올리며, 안타까움을 감추지 못했다.

우리는 언젠가부터 ‘맵부심’을 부리기 시작했을까. 한국인이라면 당연히 매운 것을 잘 먹어야 하고, 매운맛을 견디지 못하는 이들을 ‘맵찔이’라며 조롱하게 된 걸까.

많은 이의 생각과 달리 매운맛은 한국의 전통적 맛과 거리가 있다. 고추는 16세기말 임진왜란을 전후해 일본에서 들어왔다. 고춧가루를 본격적으로 쓴 것도 100년 남짓밖에 되지 않는다. 1930년대 요리책을 보면, 한식의 주재료가 참기름과 소금, 깨, 간장, 된장 등인 것을 확인할 수 있다. 매운 맛을 내고 싶을 때는 고춧가루 대신 홍고추를 조금 썰어 넣었다. 물론 고추장과 고춧가루를 이용하기도 했지만, 다른 재료의 맛을 매운 맛으로 덮는 요리는 그리 많지 않았다.

|

| 매운라면 이미지. [게티이미지뱅크] |

우리가 아는 매운맛이 본격적으로 시작된 건 1960년대다. 한국 전쟁 이후 열악한 유통시스템으로 인해 신선한 재료를 구하기란 하늘의 별 따기였다. 식재료에서는 금세 악취가 풍기기 일쑤였고, 그 냄새를 덮는 데는 매운양념을 발라 숯불에 굽는 것만큼 효과적인 건 없었다.

결정타를 날린 건 2010년 초 매운라면의 등장이었다. 매운라면은 센세이션한 인기로 매운맛 붐을 일으켰다. 특히 젊은 층을 중심으로 매운맛은 빠르게 퍼졌고, 과거의 맛을 잘 모르는 10~20대들에게 매운맛은 곧 한국의 맛으로 받아들여졌다. 맵부심이라는 단어도 이때 등장했다. 한국의 식탁은 그야말로 매운맛으로 뒤덮여버렸다.

“한식은 맵다는 이미지가 각인되면서, 한식의 한계도 분명해지는 느낌이에요. 더 큰 문제는 과거의 한식이 희미해지고 있다는 것이고요. 소담하고 은은했던 한식을 한국의 젊은 세대부터 아예 모르고 살아가고 있는 듯 해요.”

“이모카세라 부르지마. 나는 한식을 사랑하는 여러분의 ‘이모’란다”

|

| 김미령 셰프가 14일 오후 서울 도봉구 즐거운술상에서 헤럴드경제와 인터뷰에 앞서 포즈를 취하고 있다. 임세준 기자 |

“방송에서 ‘이모카세’라고 소개 됐지만, 저는 그냥 ‘이모’라고 불러줬으면 좋겠어요. 일본식 수식어가 붙는게 아무래도 한식을 하는 입장에서 불편한 마음이 있어서요.”

그만큼 김미령 셰프는 한식을 사랑한다. 그가 운영하는 ‘즐거운 술상’에서 그는 늘 한복을 곱게 차려입는다. 이 역시 한식을 사랑하는 그의 애정표현이다.

김미령 셰프의 한식 사랑은 엄마가 해주시던 집밥의 그리움에서 비롯됐다.

“저는 음식을 저희 어머니에게 배웠어요. 꼭 저희에게 매끼니마다 새 밥을 해 주시고, 제철에 나는 재료로 맛있는 음식을 해주셨던 어머니의 한식을 지금 제가 이어오고 있는 것뿐이에요.”

그가 추구하는 한식은 이 땅에 살아온 엄마들이 자식을 위해 해주던 정성 담긴 밥상이다. 그것이 곧 오랜 시간 이어온 전통적 한국의 맛이기도 하다.

|

| 김미령 셰프가 기자를 위해 내어준 밥상. 헤럴드경제DB |

“한번 먹어보세요.” 김미령 셰프가 식탁에 거하게 한 상을 차려 줬다.

가지·호박 등 각종 나물들은 소담한 자태로 순수한 재료 본연의 맛과 향이 돋보이도록 했다. 정점은 가지나물이었다. 말린 가지를 물에 완전히 불리지 않고 조리해 식감을 마치 고기처럼 만들었다. 옅은 야쿠르트 향의 무김치는 입 안을 개운하게 만들고자 ‘단맛’이 아닌 ‘달큰함’이 강조되게 했다.

뽀얗게 국물이 우러난 김미령 셰프의 닭곰탕을 맛본 건 행운이었다. 한 입 맛을 본 사람이라면 며칠이 지나도 그 맛이 생각날 정도로 닭뼈와 고기를 오랜 시간 끓여 감칠맛을 뽑아냈다.

함께 밥을 먹던 김미령 셰프는 “사람들이 잊고 지냈던 맛이죠? 다시 우리 아이들에게 이런 음식을 맛 보이고 싶어요”라고 했다.

탄내가 났던 겨울 공기, 연탄 불이 꺼질까 새벽에 일어났던 엄마. 그렇게 피곤할텐데 아침이면, 맑게 끓여주던 누룽지와 들기름을 발라 석쇠에 구워주시던 엄마의 커다란 김 한 장. ‘잊고 지냈던 맛’이라는 말이 어쩐지 누군가의 마음을 아련하게 할지도 모른다.

한식이 부끄러운가? 진짜 한식은 부끄럽지 않다. 부끄럽게 만든 것은 우리였지.

|

| 인터뷰를 하고 있는 김미령 셰프. 헤럴드경제DB |

우리에게 이런 한식은 부끄러움인가.

김미령 셰프가 넷플릭스 요리 경연 프로그램 ‘흑백요리사’에 처음 등장했을 때, 많은 사람이 그가 그토록 높은 순위에 오를 것이라 기대하지 않았다. 어쩌면 그것은 한식에 대한 우리 마음 깊은 곳 뿌리내린 불신일지도 모른다. 고급 요리로 정평이 나 있는 프랑스·이탈리아·일본 음식의 대가들 사이에서 순수한 형태의 한식이 통할 수 있을까 하는 의구심 섞인 시선이 있던 것이 사실이다.

김미령 셰프는 ‘맛’으로 그런 불신을 꺼뜨렸다. 순수한 형태의 한식도 경쟁력이 있다는 것을 증명했다. 한식에 이해가 있는 한국인이 심사위원이었기 때문에 가능한 일이란 이야기도 있다. 그렇다하더라도 우리 스스로가 한식의 한계를 단정짓지는 말아야 한다는 메시지를 준 것은 아닐까.

“한식은 부끄럽지 않아요. 진짜 한식의 아름다움을 많은 이가 모르고 있기 때문이죠. 자연이 준 색을 간직했던 한식이 있었어요. 반상문화(개인 별로 밥상을 받는 문화)도 있었죠. 지금은 그런 게 사라졌지만, 진짜 한식은 우리가 알고 있던 것보다 훨씬 아름다웠어요.”

|

| 한국의 전통적 놋그릇 식기. [게티이미지뱅크] |

|

| 스뎅 밥공기로 불리는 스테인리스 재질의 그릇. [게티이미지뱅크] |

우리가 왜 한식을 부끄러워 하는 것인지 이해가 갔다. ‘스뎅(스테인리스) 밥공기’가 대변하는 아름다움을 잃어버린 식문화부터 문제다. 식기는 음식의 이미지를 결정하는 중요한 요소다. 미식이 발달한 나라일수록 식기를 중요하게 생각하는 이유다. 아시아권에서는 다양한 무늬가 담긴 도자기를 주로 사용하거나 칠기를 이용한다.

한국에선 전통적으로 놋그릇이 있었다. 스테인리스와 달리 열 전도율이 낮아 사용에 불편함이 없었고, 오랜 시간 온기를 간직해 음식의 맛까지 끌어 올렸다. 그런데 실용성만 따진 공장에서 찍어낸 이 근본이 궁금한 쇠그릇이 어느샌가 한국을 대표하는 식기가 되버렸다. 사실은 1970년대 정부 주도로 가격이 싼 스테인리스 밥 그릇을 보급하게 된 것이 대중화의 시작이었던, 역사적으로도 그리 길지 않은 그릇인데 말이다.

“저는 스테인리스 식기를 쓰지 않아요. 전통적 한국 식기도 아니고 손님들도 불편해 하거든요. 순전히 식당에서 편해서 쓰는 식기거든요. 놋그릇이 정말 전통이죠. 뜨거워 잡지 못하는 스뎅 밥그릇과 달리 따뜻함을 유지하면서, 한국만의 아름다움도 가지고 있잖아요.”

감추고 싶은 이야기를 더 하자면, 미식이 발달한 나라와 다른 한국에서만의 식탁 문화가 있었다. 찌개에 여럿이 밥풀이 묻은 숟갈을 푹 담구고 먹었던, 직장에서는 상사에 대한 예의라며 휴지를 쭉 뽑아 숟가락, 젓가락 아래 깔아놓던 문화. 그 휴지는 정말 깨끗했을까. 찌개 몇번 퍼 먹고나면 찌개 국물로 짓이겨지던 그 휴지를 보며 왜 아무도 이상하게 생각하지 않았을까. 미흡했던 테이블 에티켓도 한식의 이미지를 갉아먹은 범인이었다.

한국의 계절 식재료로 만든 음식이 가장 맛있는 한식

|

| 인터뷰 중인 김미령 셰프. 헤럴드경제DB |

김미령 셰프는 제철 식재료를 잘 이용하는 것으로 유명하다. 봄이면 냉이와 달래로 된장국을 만들고, 여름이면 제철 감자로 감자전을 굽는다. 가을엔 살이 오른 수꽃게로 게장을 담궈 손님들의 입맛을 훔친다. 추운 겨울엔 살이 통통하게 오른 꼬막무침과 맑게 끓인 바지락탕으로 손님들의 시린 속을 따뜻하게 달래준다.

|

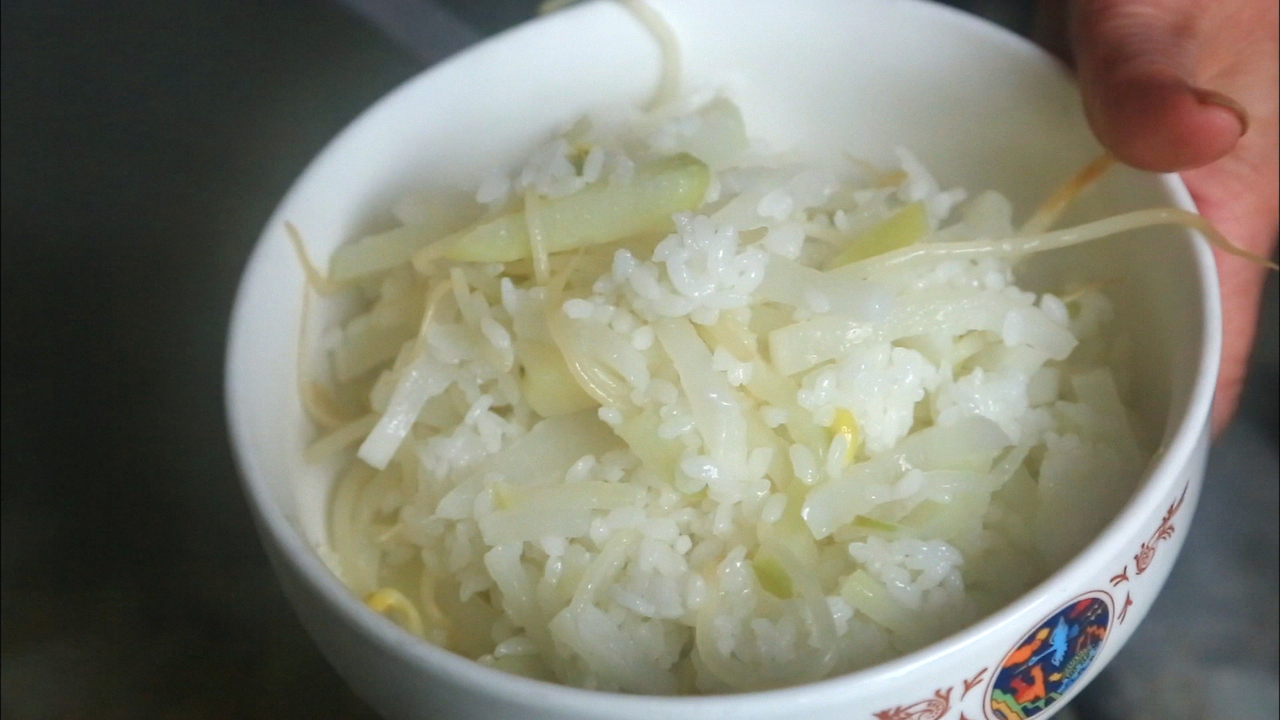

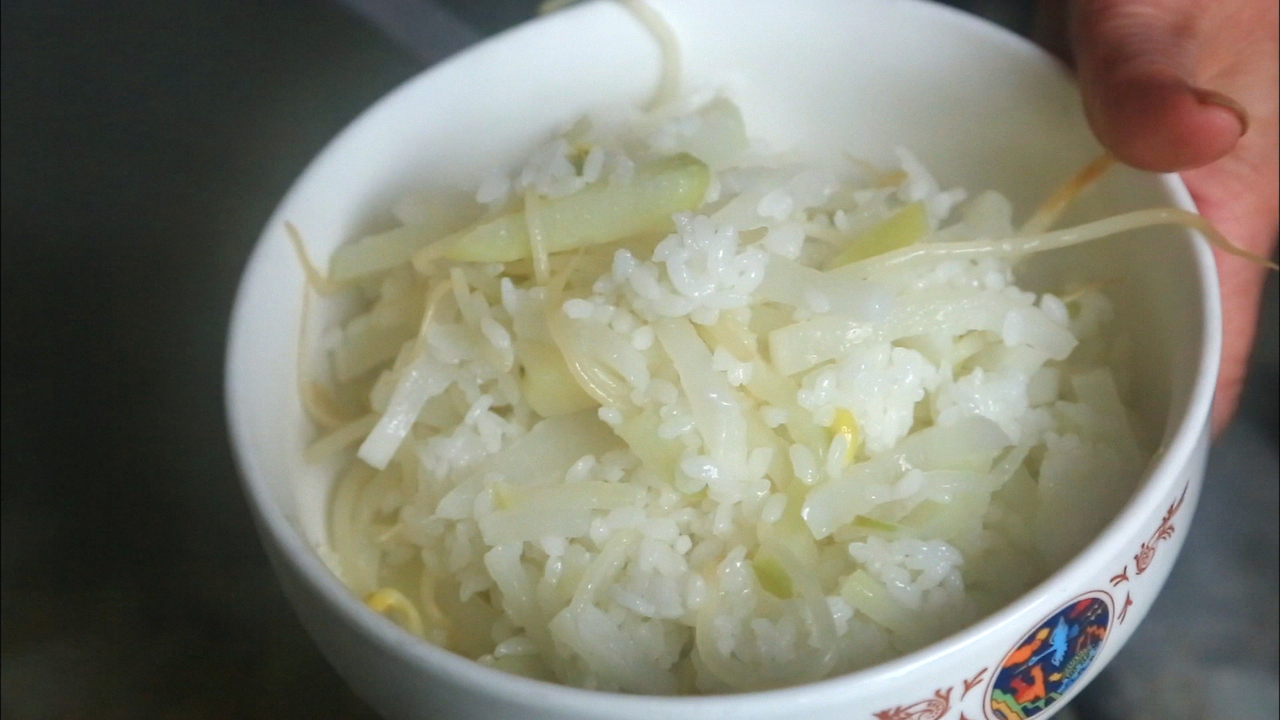

| 무밥. [게티이미지뱅크] |

김미령 셰프는 지금 제철 식재료로 무를 추천했다.

“지금은 무가 가장 맛있을 때에요. 무를 굵직하게 새끼손가락 굵기 정도로 썰고 콩나물과 같이 밥솥에 넣어 밥을 해먹으면 정말 맛있어요. 또 무를 가지고 깍두기를 만드는데, 이때 절이지 말고 무에 양념을 해서 그냥 담가두세요. 무에서 나오는 수분이 꼭 물김치처럼 시원하고 감칠맛 나는 김치를 만들어 줄거에요. 이 때 단맛을 내려 사이다나 설탕을 너무 넣을 필요 없어요. 무에서 나오는 단맛으로 충분합니다.”

그가 꿈꾸는 목표는 우리가 흔히 말하는 ‘거창한 미래’는 아니지만, 너무나 따뜻하다. 그래서 우리도 그 미래가 이뤄지기를 바라게 된다. 간단히 정리히면, 과거의 맛을 되찾는 것이랄까. 그런 그가 하고 싶은 식당이 있다.

“나중에 청국장과 갈비구이를 내주는 식당도 한 번 해보고 싶어요. 구수하게 바글바글 끓는 청국장에 숯불에 구워낸 갈비를 곁들이는 그런 한식의 맛. 누구나 좋아하지 않겠어요? 그런데 지금 그런 맛을 제대로 내는 가게 찾기가 어려워요. 언젠가 기회가 되면 제가 한번 보여드리고 싶어요.”