해외에서 밀수책 통해 국내로 반입

대량 공급하는 딜러…1g씩 소매판매

드라퍼 거치면 5만~15만원→60만원

경찰에 잡히면 정보 넘기고 감형 꾀해

마약 전달책, 드라퍼는 블랙마켓의 말단에서 움직인다. 그들을 고용하는 딜러와 또 다른 딜러들이 존재한다. 그 위에는 그들에게 마약을 공급하는 이들과, 마약 판매만 홍보하는 이들도 있다. 서로는 존재를 모르지만 최적의 유통구조를 형성한다. 투약에서 시작해 마약을 판매하는 딜러까지 나아간 서정수(가명, 40대)씨를 지난 8월과 10월 두 차례 만나 한국에서 마약이 공급되는 시장 구조를 확인했다. 그는 경찰에 붙잡혀 두 번이나 징역을 살고 나와 약을 끊고 재기를 준비하고 있다.

|

| 다크웹 등을 통해 국내에 마약을 유통한 일당의 드라퍼가 좌표에 숨겨놓은 필로폰 [서울경찰청 제공] |

드라퍼가 배송기사라면, 딜러는 물류센터다.

코로나19가 세계를 덮친 2020년에 마약딜러로 활동했던 서정수(가명·40대) 씨는 투약과 판매, 배달까지 모두 경험한 인물이다. 마약투약자들의 소셜미디어(SNS) 대화방에서 그는 약이 늘 넉넉한, 인심 좋은 형으로 통했다. 온라인 기반 의류 유통사업을 했던 그는 팬데믹으로 영업활로가 막혔다. 스트레스에 시달리던 그는 하지 말아야 할 선택을 했다. 텔레그램에서 마약홍보 채널에 들어가 필로폰을 구매한 것.

“뭔가 좀 일탈 같은, 일상에서 벗어나고 싶다는 감정이 있었는데 마약이 그렇게 심각하다고 생각하진 않았던 거예요. 뭔가에 중독됐던 적이 한 번도 없어서 너무 쉽게 저 스스로 무덤을 판 셈이죠. 처음 느낌은 너무 강렬해요. 물론 그게 함정이었고요.”

▶약 주는 좋은 형, 딜러가 됐다=사업을 했던 정수 씨에겐 마약을 살 충분한 여윳돈이 있었다. 그는 10g을 사뒀다. 소매가로 수백만원어치, 수백번 투약할 수 있는 넉넉한 분량이다. 투약자끼리 소소하게 한담하는 대화방에서 중독은 됐지만 돈은 없는 이들로부터 조금만 나눠 달라는 부탁도 여러 번 받았다. 들어줬더니 투약자 사이에서 정수 씨는 ‘약 주는 형’으로 소문이 났다.

“그냥 주는 것도 한두 번이죠, 워낙 비싸니까요. 그래서 내가 좀 싸게 팔 테니 가져가라고 했어요. 그렇게 해도 10g을 처음 샀던 본전이 남더라고요.”

그러고 나자 같은 대화방에 있던 ‘큰 딜러’가 제안했다. 처음 마약에 손대고 나서 3개월이 지난 때였다.

“형 차라리 제 물건 받아서 장사를 해보지 않을래요. 싸게 넘겨드릴게.” 자기 사업을 했던 경험이 있는 정수 씨에겐 솔깃한 제안이었다. 계산기를 두드렸다. 다시는 없을 기회였다. ‘사업에 보탤 정도만, 잠깐만 하는 거야’라고 되뇌었다.

|

▶유통 단계 거치면서 가격 치솟는 마약=딜러를 하기로 결심한 정수 씨는 큰 딜러에게 물건을 받는 ‘작은 딜러’였다. 일명 좌표지기로 불리는 이들이다. 대량의 약을 다루는 큰 딜러는 보통 소매판매까지 관여하지 않는다. 그들은 자신이 확보한 각종 마약을 소량으로 나누고 나서 작은 딜러들에게 넘긴다. 작은 딜러는 드라퍼를 고용해 1g 이하로 다시 쪼개 소매로 판다. 작은 딜러는 최종 물류센터이자 편의점 격인 유통 라인이다.

판매를 하려니 알아둘 게 많았다. 귀동냥해보니 드라퍼를 고용할 때도 신경 쓸 게 많았다. 알고 지내던 어떤 딜러는 ‘약을 갖고 잠적하는 애들이 많으니 조심하라’고 조언했다. 드라퍼는 믿어선 안 된다는 거였다. 불안하면 ▷개인 신상정보 ▷보증금 ▷가족 연락처 ▷가족관계증명서 등을 미리 받아두라고 했다. 일종의 ‘안전장치’.

정수 씨는 잡히기 전까지 한 명을 드라퍼로 채용해 썼다. 신분증을 찍어보내라고는 하지 않았다. 대신 보증금 명목으로 300만원을 받아뒀다. 만에 하나 드라퍼가 약만 가지고 연락이 끊길 경우를 대비해서다. 다행히 그런 일은 없었고, 그가 취급한 마약은 강남·서초구 일대에 공급됐다. 인건비를 줄이겠다고 정수 씨가 직접 마약을 소분해 현장도 뛰었다.

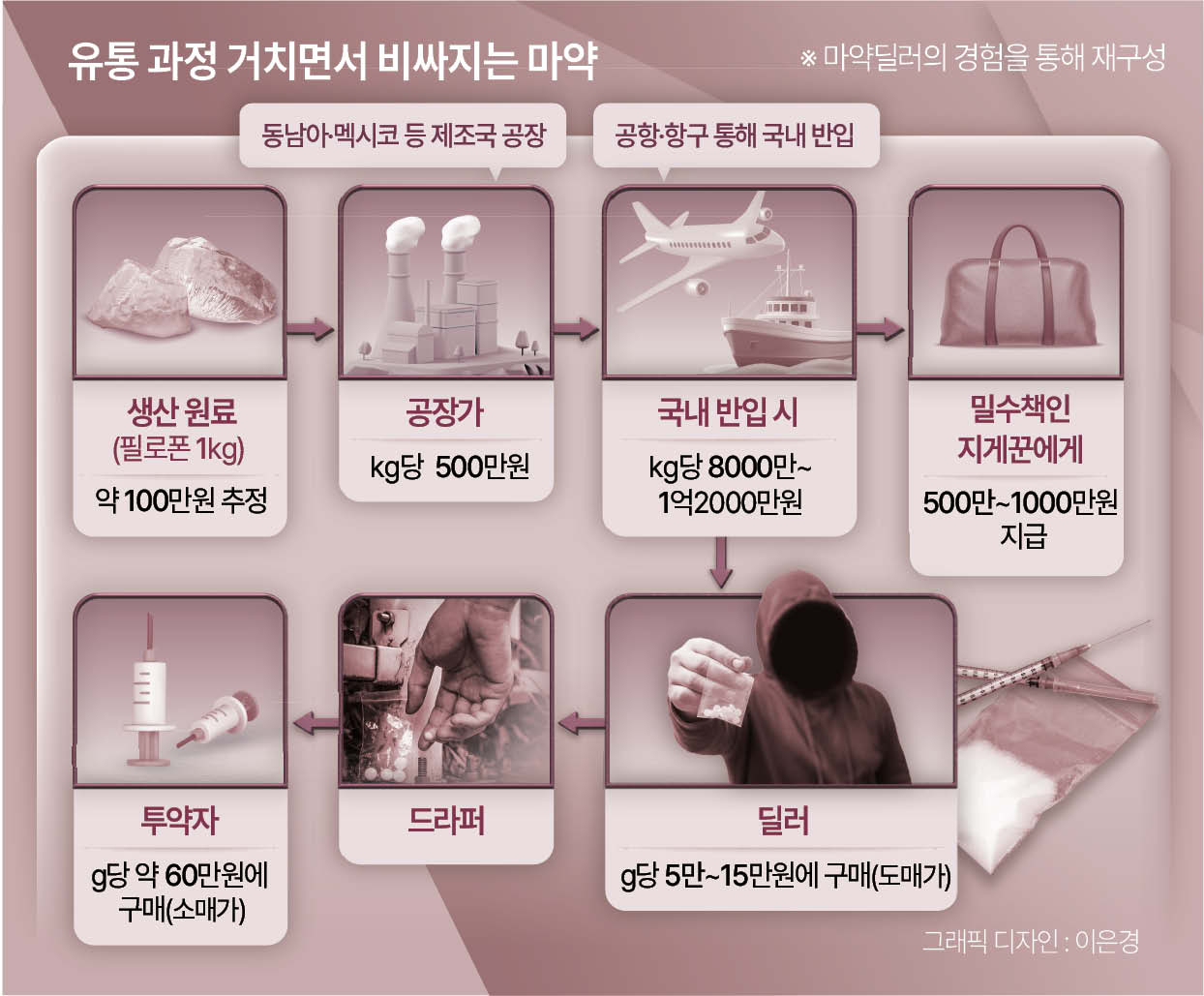

그에게 물건을 대는 큰 딜러와 가깝게 지내며 마약 유통 과정에서 어떤 식으로 가격이 부푸는지 알게 됐다. 정수 씨는 1㎏ 소매가격을 6억원으로 계산했는데 같은 무게의 공장가는 500만원, 원자잿값은 100만원 수준에 그친다는 얘기를 듣고 눈이 커졌다. 해외에서 국내로 밀반입되면서 가격이 크게 뛰고 국내서도 도매를 거치면서 몸값이 뛰는 구조다.

동남아 등 지역에서 제조된 마약은 ‘지게꾼(밀수책)’을 거쳐 한국에 넘어온다. 배편으로 다른 짐에 섞여서 유입되거나 비행편으로 사람이 몸에 숨겨 들어오기도 한다. 일단 한국에 도착한 필로폰 1kg은 대략 1억2000만원이다. 위험을 감수하고 밀수한 지게꾼은 500만원쯤 보수를 받는다. 조직은 점조직처럼 퍼진 도매딜러들에게 물량을 넘기고 작은 딜러들에게 공급한다.

정수 씨는 1g을 10만원에 매입하고 큰 마진을 붙여 60만원 정도에 팔았다. 약을 던지는 드라퍼 수당을 5만원 주고 약간의 비용을 빼면 1g을 팔아 40만원쯤 남겼다. 평일과 주말로 구분해 수익을 관리했다. 평일에는 1g짜리 7~10개를 팔았다. 주말에는 하루 20~30개를 팔았다. 보수적으로 잡아도 일주일 순이익은 3000만원에 달했다.

▶내리고 내린다, 매정한 딜러들=딜러는 마약전달책을 일회용 빨대보다 가볍게 여긴다. 정수 씨가 알고 지냈던 딜러들은 드라퍼를 ‘쓰고 버리는 카드’ 혹은 ‘날 지킬 방패막이’처럼 썼다. 딜러는 드라퍼의 신상정보를 꽤 알고 있지만 반대로 고용된 이들은 상선의 존재에 관해선 아는 게 없다. 일하다가 잡혀도 경찰에 딜러에 대해 알릴 정보가 한줌도 없다.

이따금 수사기관에 붙잡힌 마약사범들은 자기가 쓰던 드라퍼를 일러바친다. 자기 처벌 수준을 좀 줄여보려는 전략에서다. 이걸 두고 마약사범과 수사기관에선 ‘내린다’고 표현한다.

마약전담 경찰수사관은 “잡힌 마약사범 중엔 적극적으로 수사에 협조하고 상선 딜러나 다른 드라퍼 정보를 주는 경우가 있다”면서 “재판에 가면 법원이 경찰에 ‘피고가 수사 협조한 사실이 있는지’를 확인 요청하는데 이게 있으면 정상 참작이 많이 되는 편”이라고 설명했다.

정수 씨는 자기가 알던 다른 마약딜러에게 당했다. 경찰에게 잡힌 상태에서, 평소 알고 지내던 정수 씨를 제보한 것.

“‘(그 딜러가) 오늘 저녁이나 같이하자’면서 모텔로 오라고 했어요. 전달받은 방으로 갔더니 형사들이 같이 있었어요.”

정수 씨의 5개월 딜러생활은 그렇게 막을 내렸다. 마약수익은 짭짤했지만 범죄수익으로 간주돼 추징됐다. 수년간 복역을 마치고 올봄 만기 출소한 정수 씨. 지금은 마약중독 재활시설에서 다른 중독자들의 회복을 돕고 있다. 그는 “누군가를 중독시켰기에 죄책감이 있다”며 “앞으로는 나도 회복하고, 다른 친구들을 도우며 살고 싶다”고 덤덤하게 말했다. 이영기·박준규 기자마약전달책, 드라퍼는 블랙마켓의 말단에서 움직인다. 그들을 고용하는 딜러와 또 다른 딜러들이 존재한다. 그 위에는 그들에게 마약을 공급하는 이들과, 마약판매만 홍보하는 이들도 있다. 서로는 존재를 모르지만 최적의 유통구조를 형성한다. 투약에서 시작해 마약을 판매하는 딜러까지 나아간 서정수(가명·40대) 씨를 지난 8월과 10월 두 차례 만나 한국에서 마약이 공급되는 시장구조를 확인했다. 그는 경찰에 붙잡혀 두 번이나 징역을 살고 나와 약을 끊고 재기를 준비하고 있다고 말했다.