1980년대 MTV·신스팝·댄서블 장르 유행 속 울려퍼진 ‘침울하고 건조한 고독’

시장성과 상업성을 뚫어낸 ‘고집’, 언더그라운드서 입소문타며 후대의 ‘기준’이 되다

The soil falling over my head”

(엄마, 내 머리 위로 모래가 쏟아지고 있어요)

- 더 스미스, ‘모든 게 다 끝났어’(I Know It’s Over) 中 -

|

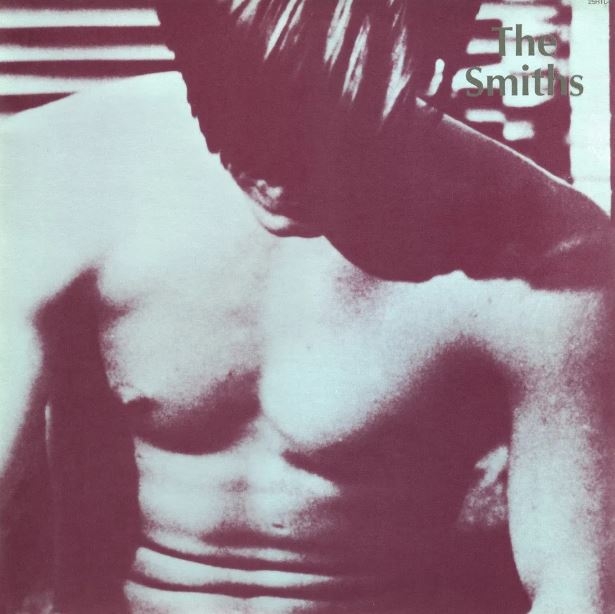

| 산업의 기준에서 보면 더 스미스는 분명 ‘부적합한 밴드’였다. 그러나 흥미로운 점은 이 판단이 실제 성과와는 처음부터 어긋나 버렸단는 사실이다. 더 스미스는 1983년 발표한 동명의 데뷔 앨범 ‘더 스미스’(The Smiths)로 이듬해 영국 앨범 차트 상위권에 진입했고 이후 발표한 음반들 역시 연이어 성공을 거뒀다. ‘시대에 맞지 않는 음악은 안 팔릴 것’이라는 예측과 달리, 이들의 음악은 빠르게 팬덤을 확보해나갔다. [1집 앨범 커버] |

[헤럴드경제=김주리 기자] 예술은 언제나 ‘돈’과 함께 움직였고, 그 관계는 늘 불편했다. 예술은 본질적으로 영혼의 자유를 갈망하지만 예술가 개인의 삶과 창작 활동을 유지해나가기 위해서는 필수적으로 창조를 위한 자본이 요구되기 때문이다.

창작은 시간과 공간, 생존을 전제로 하며 그 조건을 제공하는 존재는 대개 예술가 바깥에 있다. 대표적으로 르네상스 시대 화가들이 메디치 가문과 같은 후원자의 아래에서 작업하던 풍경은, 사실 예술이 상당히 오래전부터 자유와 의존 사이를 오가며 존재해왔다는 것을 보여준다. 그리고, 후원은 작가의 창작을 가능하게 했지만 동시에 취향과 기준, 암묵적인 표현의 한계를 함께 들여왔다.

자본은 결과를 요구하고, 예술은 과정과 신념을 필요로 한다. 대중음악 산업에서 이 갈등은 ‘시장성’이라는 단어로 정리되며, 레이블과 기획사는 음악의 가치를 판단할 때 가장 먼저 묻는다. ‘이 음반은 팔릴 것인가’. 자본주의 사회 속 이같은 질문은 합리적으로 들리지만 동시에 예술을 가장 빠르게 단순화하는 방식이기도 하다.

1983년 데뷔한 영국의 ‘더 스미스’(The Smiths)는 그 판단에서 처음부터 배제된 이름이었다. 이들의 음악은 당시 시장의 주류였던 가볍고 경쾌한 댄서블 장르 음악의 공기와 맞지 않게 난해하고, 현학적이며, 음울하고, 삐딱했다. 그러나 음악사는 반복해서 증명해왔다. 시장이 자유를 재단할 때 예술은 때로 그 바깥에서 살아남는다는 사실을. 더 스미스는 마지막까지 그 불편한 관계를 감수했고, 미참내 한 시대의 ‘바이블’로 남았다.

It pays my way and it corrodes my soul

I want to leave, you will not miss me

I want to go down in musical history”

(솔직히 말씀드리면, 샹클리 씨

이 곳은 제 생계를 유지시켜 주지만 제 영혼을 좀먹고 있습니다.

여기서 좀 나가고 싶어요. 어차피 제가 그립지도 않을 거잖아요.

저는 음악사에 길이 남고 싶다고요)

- 더 스미스, ‘친애하는 샹클리 씨에게’(Frankly, Mr. Shankly) 중 -

|

| 1983년 데뷔한 영국의 ‘더 스미스’(The Smiths)의 음악은 당시 시장의 주류였던 가볍고 경쾌한 댄서블 장르 음악의 공기와 맞지 않게 난해하고, 현학적이며, 음울하고, 삐딱했다. 그러나 음악사는 반복해서 증명해왔다. 시장이 자유를 재단할 때 예술은 때로 그 바깥에서 살아남는다는 사실을. 더 스미스는 마지막까지 그 불편한 관계를 감수했고, 미참내 한 시대의 ‘바이블’로 남았다. [공식 인스타그램 캡처] |

“망할 줄 알았는데 이게 왜 대박?”…‘부적합했던 뮤지션’의 연이은 성공, ‘시장의 판단’을 비껴가다

1980년대 초반 영국 음악 시장이 요구하던 조건은 분명했다. 신시사이저를 중심으로 한 뉴웨이브와 신스팝, 경쾌하고 춤추기 좋은 리듬, 즉각적인 후렴, 그리고 무엇보다 시각적 이미지를 강조한 음악이 팔려나가던 시기였다. 음악은 점점 ‘듣고 느끼는 것’이 아닌 MTV를 통해 소비되는 콘텐츠로 재편되고 있었고, 곡의 정서나 서사보다 얼마나 화려하고 쉽게 반응을 끌어낼 수 있는지가 중요한 판단 기준이 됐다. 산업의 기준에서 보면 더 스미스는 분명 ‘부적합한 밴드’였다.

그러나 이 판단은 보기 좋게 어긋났다. 더 스미스는 1983년 발표한 동명의 데뷔 앨범 ‘더 스미스’(The Smiths)로 이듬해 영국 앨범 차트 상위권에 진입했고 이후 발표한 음반들 역시 연이어 성공을 거뒀다. ‘시대에 맞지 않는 음악은 안 팔릴 것’이라는 예측과 달리, 이들의 음악은 빠르게 팬덤을 확보해나갔다.

이 지점에서 드러나는 것이 시장 판단의 한계다. 더 스미스의 성공은 당시 산업이 기대하던 방식의 성공이 아니었다. 이들은 라디오 히트 장르나 시각적 스타성을 앞세우지 않았고 유행을 좇지도 않았다. 대신 일정한 정조와 태도를 끝까지 유지하며, 자신들의 음악을 이해하는 소비자 층과 느리지만 단단한 관계를 형성해갔다. 즉각적인 폭발력 대신, 축적되는 공감이 이들의 성장을 이끈 것이다.

시장이 미처 측정하지 못한 방식으로, 자신들만의 스타일과 고집으로 이미 당대에 성공해버린 밴드. 산업의 기준이 포착하지 못한 성공은 더 스미스가 어떤 방식으로 한 시대의 언어가 되었는지를 이해하는 중요한 단서가 됐다.

See, the luck I‘ve had

Can make a good man turn bad

So, for once in my life

Let me get what I want”

(오랜만에 좋은 나날들이 찾아왔어, 이제 변할 수 있어

운이라는 게 어쩜 이토록, 사람을 선하게도 악하게도 만드는지

그러니까 내 인생에서 단 한 번만이라도

내가 원하는 걸 얻게 해줘)

- 더 스미스 ‘제발, 제발, 제발, 내가 원하는 걸 얻게 해줘’(Please, Please, Please Let me Get What I Want) 中 -

|

| 더 스미스의 음악에는 당시 유행이었던 밝고 가벼운 톤의 곡들 속에서는 말해지지 못하는 자괴, 설명되지 않는 고독이 곡 안에 고스란히 담겨 있었다. 이는 청년들의 가슴 깊숙한 곳을 묵직하게 건드리며 공감과 인식을 일으켰다. [공식 인스타그램 캡처] |

형용할 수 없는 고독에 빠진 감수성과 심플한 기타의 결합…당대 청년들의 폐부를 찌르다

더 스미스의 음악이 당대의 마음을 사로잡은 이유는, 산업이 오해했던 ‘부적합성’이 실제로는 감각의 정확성이었기 때문이다. 이들의 음악은 밝지도, 경쾌하지도, 친절하지도 않았다. 대중음악 가사라기보단 영미문학의 성격을 띈 모리세이(Morrissey·보컬)의 가사는 차분하되 자조적이고 음울했으며, 감정을 극적으로 분출해 직접적인 공감을 유도하기보다는 정서를 끝까지 꾹꾹 눌러 담아 필요한 부분에서만 스타카토를 ‘지그시’ 누르는 방식이었다. 사랑과 상실, 고독과 자기혐오의 비극은 솔직하면서 은유적이고 시적이었으며 건조한 듯 축축하게 곡에 쌓여있었다.

조니 마(Johnny Marr·기타)의 기타 역시 비슷한 결의 태도를 공유했다. 화려한 솔로나 과시적인 리프보다는 심플한 반복과 미세한 변주로 곡의 정서를 구축하는 방식을 사용했는데, 특히 그의 청량하고 깨끗하고 군더더기 하나 없는 기타 톤과 깔끔한 듯 카랑카랑하고 부드러운 스트로킹은 향후 1990년대 중반 브릿팝 열풍과 2000년대 초반 록 리바이벌 속 후대 밴드들에게 사실상 교과서처럼 여겨지며 영향을 미쳤다.

더 스미스의 대표곡 중 하나인 ‘모든 게 끝났어’(I Know It’s Over)는 이들 곡 중 좌절과 비통함과 허망한 감성의 정수를 보여준다. “엄마, 내 머리 위로 모래가 쏟아지고 있어요”(Oh mother, I can feel The soil falling over my head)라는 가사로 시작하는 이 곡은 삶의 모든 것이 무너져 내릴 때의 순간을 드라마틱하지 않게 감정을 눌러 담은 체념으로, 그럼에도 과도하게 무겁지 않게 전달하는 수준 높은 방식의 표현력을 선보인다. 노래는 당시 유행이었던 밝고 가벼운 톤의 곡들 속에서는 말해지지 못하는 자괴, 설명되지 않는 고독이 곡 안에 고스란히 담겨 청년들의 가슴 깊숙한 곳을 건드렸다.

당대의 소비자들은 더 스미스의 음악에서 위로도, 회피도 아닌 ‘인식’을 얻었다. 이것은 댄서블한 리듬이나 즉각적인 쾌감으로는 대체할 수 없는 종류의 공감이었으며, 더 스미스는 그렇게 시대가 미처 언어화하지 못한 정서를 먼저 포착해냈다. 우울하고 난해하다는 이유로 배제될 뻔했던 음악이, 오히려 그 시대를 살아가던 개인들의 내면과 정확히 맞닿았고, 산업이 ‘안 맞는다’고 판단했던 지점이 실제 듣는 이들에게는 가장 예민하게 반응하는 감각의 접점이었던 셈이다.

But in my heart it was so real”

(모든 게 끝났어

하지만 사실은 시작하지도 않았었지

그런데 내 마음 속에서는

그건 너무나 진실 같았어)

– 더 스미스, ‘모든 게 다 끝났어’(I Know It’s Over) 中 -

|

| 더 스미스, 특히 모리세이와 조니 마가 만들어낸 음악은 시장의 요구에 맞춰 조정되기보다는 음악 스스로의 정조를 끝까지 유지하는 쪽을 택했다. 그리고 그들의 선택은 산업의 관점에서는 비효율적으로 보였지만, 결과적으로는 어떤 유행으로도 대체할 수 없는 음악적 언어와 유산을 남겼다. 이는 예술이 시장에 적응할수록 보편성을 얻는 것이 아니라, 때로는 예술가의 혼이 자신의 표현방식과 신념을 지킬수록 역설적으로 더 넓은 ‘인간 대 인간으로서의 교감’을 획득한다는 걸 보여준다. [공식 인스타그램 캡처] |

예술과 시장, 표현과 규제…그 아슬아슬한 외줄(?)의 어딘가에서

더 스미스의 사례는 대중음악 산업이 무엇을 ‘성공’으로 정의해왔는지를 되묻게 한다. 산업이 상정한 성공은 대체로 즉각적인 반응, 빠른 확산, 명확한 소비 지표로 측정된다. 하지만 더 스미스는 이 공식에서 벗어난 방식으로 성장했다. 이들의 성취는 단기간의 빠른 폭발이 아닌, 일정한 정서와 태도를 공유하는 소비자들과의 축적된 관계 속에서 만들어졌다. 스미스의 수려한 음악적 완성도를 차치하더라도, 시장이 포착하지 못한 성공이 분명히 존재했음을 보여주는 사례다.

이 지점에서 드러나는 것은 시장 예측의 구조적 한계다. 산업은 언제나 ‘지금’의 취향과 반응을 기준으로 미래를 가늠하지만, 예술이 작동하는 시간은 때로 그보다 느리다. 시의성은 판단의 기준이 되기 쉽지만, 시간이 지나도 남아있을 내면의 감각을 보장해주지는 않는다. 더 스미스의 음악은 당대의 트렌드와는 어긋나 있었지만, 오히려 그 어긋남 덕분에 특정 세대의 감정을 오래도록 붙잡을 수 있었다.

더 스미스, 특히 모리세이와 조니 마가 만들어낸 음악은 시장의 요구에 맞춰 조정되기보다는 음악 스스로의 정조를 끝까지 유지하는 쪽을 택했다. 그리고 그들의 선택은 산업의 관점에서는 비효율적으로 보였지만, 결과적으로는 어떤 유행으로도 대체할 수 없는 음악적 언어와 유산을 남겼다. 이는 예술이 시장에 적응할수록 보편성을 얻는 것이 아니라, 때로는 예술가의 혼이 자신의 표현방식과 신념을 지킬수록 역설적으로 더 넓은 ‘인간 대 인간으로서의 교감’을 획득한다는 걸 보여준다. 시장의 판단은 종종 정확해 보이지만, 예술의 가치를 끝까지 설명하고 가늠해주지는 못한다.

|

| 스폰서는 예술을 가능하게 하지만, 동시에 예술을 규정하려 한다. 상업은 창작의 조건을 제공하는 동시에 창작의 방향을 제한한다. 이 오래된 구조 속에서 예술가는 늘 선택을 요구받는다. 시장의 언어로 자신을 번역할 것인가, 아니면 이해받지 못할 위험을 감수하며 자신의 언어를 지킬 것인가. 더 스미스는 그 질문 앞에서 타협을 선택하지 않은 경우였다. [공식 인스타그램 캡처] |

예술과 시장의 관계가 늘 불편할 수밖에 없는 이유는 분명하다. 시장은 예측과 효율을 전제로 움직이고, 예술은 불확실성과 정체성의 고집을 품고 작동하기 때문이다. 자본은 결과를 요구하지만 예술은 그 과정 자체가 곧 존재다. 그렇기에 이 둘의 만남은 언제나 긴장을 동반해왔고, 그 긴장은 르네상스의 화가들부터 현대의 뮤지션에 이르기까지 형태만 바꾼 채 반복되어 왔다.

스폰서는 예술을 가능하게 하지만, 동시에 예술을 규정하려 한다. 상업은 창작의 조건을 제공하는 동시에 창작의 방향을 제한한다. 이 오래된 구조 속에서 예술가는 늘 선택을 요구받는다. 시장의 언어로 자신을 번역할 것인가, 아니면 이해받지 못할 위험을 감수하며 자신의 언어를 지킬 것인가. 더 스미스는 그 질문 앞에서 타협을 선택하지 않은 경우였다.

예술과 상업의 긴장은 앞으로도 사라지지 않을 것이다. 아니, 지금은 그 갈등이 더 노골적인 시대가 됐다. 더 빠르고, 더 쉽고, 더 즉각적으로 소비되는 콘텐츠가 기준이 되었고, 시장은 점점 짧은 시간 안에 반응을 증명할 것을 요구한다.

그럼에도 예술은 여전히 질문을 던진다. 무엇이 살아남을 것인가, 그리고 살아남았다는 것은 옳은 기준인가. 지금 이 시대에도, 더 스미스가 보여줬던 그 불편한 고집을 감수할 예술은 여전히 유효하며 가능할까.