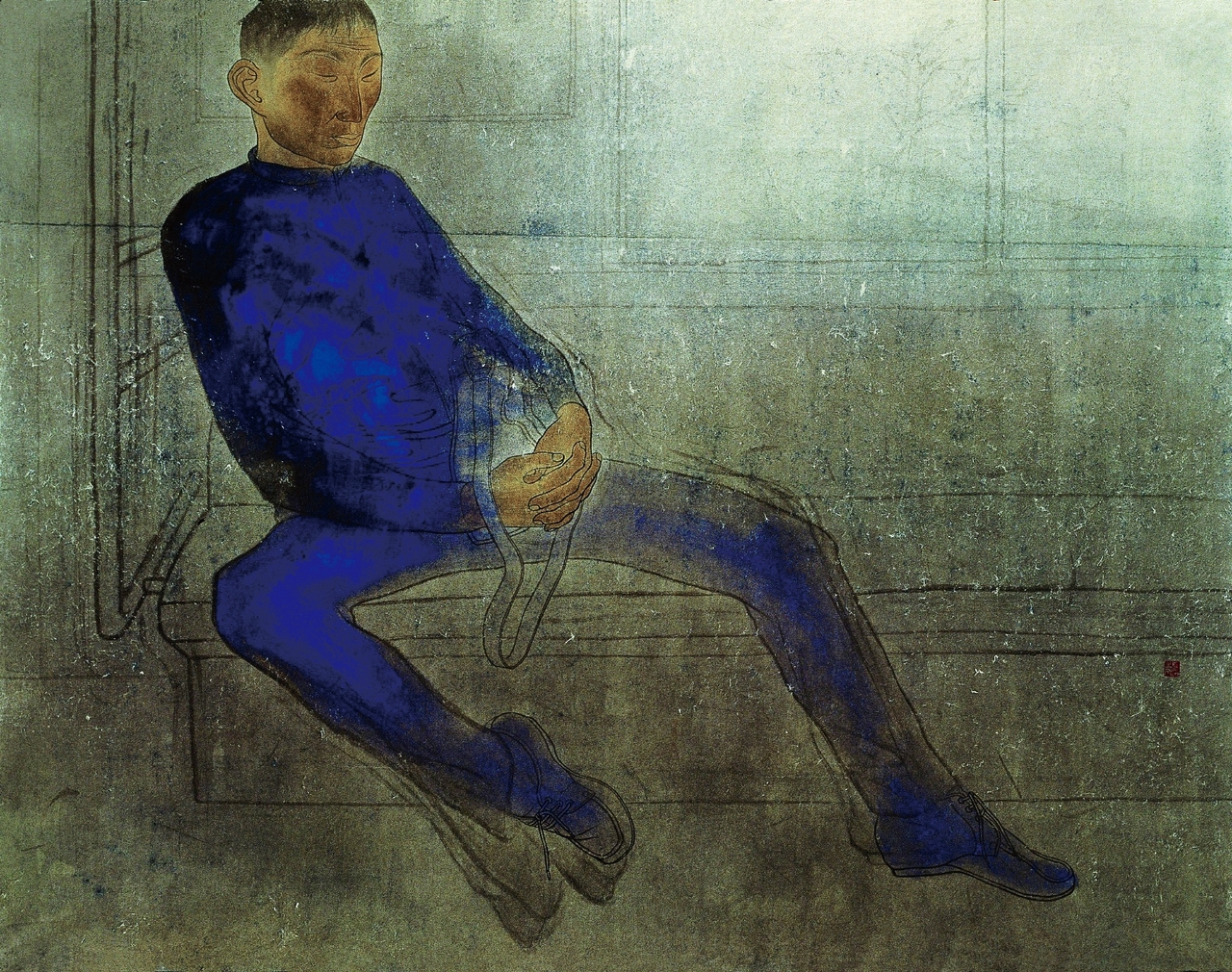

|

| 쉬베이훙, 전만, 1942, 종이에 먹과 색, 110.5 x 61.3㎝, 중국미술관 소장. [국립현대미술관] |

[헤럴드경제=이정아 기자] 발걸음을 멈춘 전투마가 황량한 전장을 갑작스레 돌아본다. 흑백의 대비로 드러난 근육과 골격이 팽팽한 긴장을 품고, 목을 타고 흐르는 긴 털과 꼬리가 번지며 바람 속에서 휘날린다. 붓질은 거침없고 선은 간결하다. 붓끝에서 뿜어져 나온 전투마의 위엄 넘치는 기세가 화면 가득 꿈틀거린다.

서양화의 사실주의 경향을 중국화에 이입한 중국의 혁신적 화가 쉬베이훙의 작품 ‘전마’(1942)가 국립현대미술관 덕수궁 전시장에 걸렸다. 이 작품과 나란히 걸린 그림들은 중국 국가문물국 지정 문물(文物) 1급 5점. 중국 근대 미술사에서 전통과 현대를 잇는 예술 거장 우창숴의 ‘구슬 빛’(1920), 20세기 중국 예술을 말하면서 빼놓을 수 없는 치바이스의 ‘연꽃과 원앙’(1955) 등 중국 수묵 작품의 백미라 할만한 대작들이 포함됐다. “중국에서도 보기 어려운 명작을 한국에서 본다”는 중국 관람객들의 감탄이 괜한 반응이 아니다.

|

| 우창숴, 구슬 빛, 1920, 종이에 먹과 색, 139.6 x 69.㎝, 중국미술관 소장. [국립현대미술관] |

|

| 린펑몐, 물수리와 작은 배, 1961, 종이에 먹과 색, 31 x 34㎝, 중국미술관 소장. [국립현대미술관] |

해외 반출이 엄격히 제한되는 중국 문물이 최초로 한국 땅을 밟았다. 1급을 비롯해 2·3급 문물까지 더하면 총 32점이다. 28일 개막한 ‘수묵별미(水墨別美): 한·중 근현대 회화’ 전시는 한국 국립현대미술관과 중국 유일의 국가 미술관인 중국미술관이 소장한 대표 근현대 수묵채색화를 한자리에서 볼 수 있는, 한·중 최초의 공동기획전이다. 한·중 수교 30주년을 맞이해 지난 2022년 개최될 예정이었으나, 코로나19로 연기돼 올해 한국에서 개최하고 내년 중국 베이징을 순회할 계획이다.

이번 전시는 기존의 서구 중심적 시각에서 벗어나 동아시아의 자주적인 관점으로 미술사를 조망한다는 점에서 특별하다. 또 148점에 달하는 양국의 작품(한국과 중국 각 74점)이 ‘수묵 채색’의 공통점이 있지만, 각국의 역사문화적 맥락 속에서 서로 다른 개성으로 표현된 미감과 정서를 비교해 보는 재미가 있다. 배원정 학예연구사는 “수묵화를 지칭하는 용어부터 시작해 작가와 작품을 선정하고 전시명을 선정하기까지 양국 큐레이터들이 오랜 시간 토론하고 논의했다”며 “동아시아 수묵화의 세계화를 위해서는 서로의 전통과 현대미술에 대한 다각적인 협의가 필요했다”고 전했다.

|

| 이상범, 초동, 1926, 종이에 먹과 색, 152 x 182㎝, 국립현대미술관 소장. [국립현대미술관] |

|

| 장운상, 구월, 1956, 종이에 색, 200 x 150㎝, 국립현대미술관 소장. [국립현대미술관] |

중국은 묵으로 그린 묵화와 채색이 사용된 채색수묵화를 모두 광의의 범주에서 ‘수묵화’로 지칭한다. 1980년대까지만 해도 한국에서 ‘수묵채색화’로 불리던 용어가 중국의 어순에 따라 ‘채색수묵화’로 일컬어지기도 했지만, 현재 중국에서는 더 이상 이런 용어를 쓰지 않는다. 한국은 통상 먹으로 그려진 묵화는 ‘수묵화’, 채색과 먹이 함께 쓰인 그림은 ‘수묵채색화’, 채색이 더욱 주가 된 그림을 ‘채색화’로 구분한다. 배원정 학예연구사는 “중국은 수묵화라는 커다란 범주에서 ‘수채화’도 하나의 장르로 넣어서 본다”고 덧붙였다.

한국화와 중국화 부문으로 나뉜 전시장 곳곳에서 문화예술 교류를 이어가기 위해 양국 큐레이터들이 애쓴 흔적이 엿보인다. 예컨대 ‘일제강점기’, ‘문화대혁명’ 등 용어를 전혀 찾아볼 수 없다는 점이다. 동아시아 문화적 공명을 끌어낼 수 있도록 한국과 중국의 작품을 ‘수묵 예술’로 범주화한 개념도 눈에 띈다. 날카롭고 힘 있는 필치로 손발을 움직이지 못하는 지식인을 통렬하게 풍자한 랴오빙슝의 ‘자조’(1979)가 벽에 걸린 것도 뜻밖이다.

|

| 이종상, 장비, 1963, 종이에 먹과 색, 290 x 205 ㎝, 국립현대미술관 소장. [국립현대미술관] |

|

| 김선두, 2호선, 1985, 종이에 먹과 색, 117 x 150㎝, 국립현대미술관 소장. [국립현대미술관] |

한국화 부문 전시 도입부에는 20세기 초반 작품으로 근대적 시방식(視方式)이 적용된 안중식의 ‘백악춘효’(1915)가 놓였다. 1930년대에 이르면 점차 수묵은 산수를, 채색은 인물을 표현하는 수단으로 정착되는 양상이다.

실제로 당시 채색은 ‘일본인의 미의식이 강하게 내재된 그림’이라는 왜색 논란에 휩싸여 수묵과 채색 간 극심한 갈등을 낳았다. 박래현, 장운상, 안동숙 등의 작품을 통해 모더니즘이 미술계를 뜨겁게 달군 1950년대를 지나 일상적 풍경을 사생한 1960~1970년대, ‘한국화’ 용어가 정착해 나간 1980년대를 거치면 마침내 2024년 제작된 이진주의 ‘블랙페인팅’ 신작까지 만날 수 있다.

배원정 학예연구사는 “국립현대미술관이 (중국미술관보다) 좀더 전위적이고, 전통 고수보다 다양성과 확장성을 염두해 미술품을 수집해온 것으로 보인다”고 전했다. 전시는 내년 2월 16일까지.